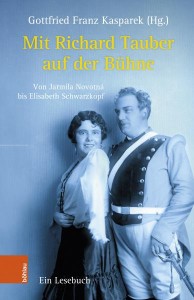

Mit Richard Tauber auf der Bühne. Von Jarmila Novotná bis Elisabeth Schwarzkopf. Ein Lesebuch / Hrsg. von Gottfried Franz Kasparek. – Wien: Böhlau, 2025. – 256 S.: 36 s/w-Abb.

Mit Richard Tauber auf der Bühne. Von Jarmila Novotná bis Elisabeth Schwarzkopf. Ein Lesebuch / Hrsg. von Gottfried Franz Kasparek. – Wien: Böhlau, 2025. – 256 S.: 36 s/w-Abb.

ISBN 978-3-205-22098-5 : € 32,00 (geb.; auch als eBook)

Titelfiguren sind nicht per se die alles dominierenden Hauptakteure. Bisweilen geht von ihnen nur ein Impuls, eine thematische Initialzündung aus, bilden sie katalysatorisch die Projektionsfläche für ein Gegenüber, oft ein kollegial assoziiertes Kollektiv. Mit überraschendem Erkenntnisgewinn nahm in diesem Sinne Gottfried Franz Kasparek, in Salzburg ansässiger Musikschriftsteller und vielbeschäftigter Dramaturg, zunächst den Jahrhunderttenor Richard Tauber (1891–1948) in den Blick. Viel geschrieben wurde über dessen kometenhaften Aufstieg zum lyrischen Tenor von Weltgeltung, seine Repertoirevielfalt von ausgeprägter Mozart-Domäne bis zum Verismo, sein Standbein im Operettenfach mit legendärem Höhenflug in Franz Lehárs dezidierten Tauber-Rollen, seine Filmauftritte, sein Londoner Exilantenschicksal, seine beachtlichen Kompetenzen als Dirigent und Komponist. Historiographische Würdigung und generationenübergreifende Mundpropaganda verstetigen die Tauber-Saga bis heute. Umgekehrt versank eine Phalanx hochbedeutender Bühnenpartnerinnen ästhetisch unterschiedlichster Couleur ins Schattendasein und Expertenwissen. Taubers Flexibilität entsprechend, umfasst ihr Spektrum angebetete Operndiven, prominente Soubretten und Diseusen bis hin zu professionell oder sporadisch singenden Schauspielerinnen. Und so sind sie hier geflissentlich diejenigen, die in der nominellen Tauber-Ausgabe der verdienstvollen Böhlau-Lesebücher einen rezeptiven Wiederbelebungsschub erfahren.

Auf eine Reise in auch politisch turbulente Zeiten, deren erfolgsverwöhntes Kind der Linzer Tauber in den „Goldenen Zwanzigern“ und deren Opfer der „Halbjude“ – wie viele seiner Mitstreiterinnen – umgekehrt dann unterm Nazi-Horror war, schwört Kammersängerin Ildikó Raimondi im Grußwort ein, bevor das Herausgeber-Vorwort auch die narrative Richtschnur vorgibt: ein „Lesebuch“ als Reigen essayistischer Beiträge „vor allem von Frauen, Autorinnen mit universitärem und journalistischem Hintergrund“ (S. 13), in denen auch wissenschaftliche Ansätze nicht zu kurz kommen. Da prinzipiell der biographische Report den Takt vorgibt, überschneiden sich in der Gesamtschau die Zeitläufe, navigieren gen Ende jedoch zunehmend auf Taubers letztes Lebensjahrzehnt zu.

Noch aus der Phase seines Dresdner Festengagements datiert Taubers Debüt in Wien 1920. Und wer in der Donaustadt bis 1938 im ernsten Fach an der Staats- und der Volksoper sowie in der Operette am Theater an der Wien u.a. mit ihm auf besagter Bühne stand, illustriert gewohnt kompetent (wie jüngst in zwei Bad Ischl-Publikationen, s. Rez.) Teresa Hrdlicka. Ergänzende Kurzbiographien würdigen Margit Bokor, Gertrude Kappel, Anny Konetzni, Selma Kurz, Lotte Lehmann, Maria Reining und Elisabeth Schumann. Ein „Rezeptionsstück“ nennt Iris Mangeng ihre kulturwissenschaftlich äußerst differenzierte Studie zu Vera Schwarz, die mit Tauber ein Traumpaar der Operette bildete, tatsächlich aber vom leichten Genre zu höchsten Höhen im Opernfach aufstieg. Quellenkritisch wägt Mangeng den Wahrheitsgehalt von Schwarz‘ Selbstäußerungen ab, zieht rezeptionspsychologische Befunde renommierter Gewährsleute heran und arbeitet zumal das performative Konzept „Diva“ in dessen typischer Wechselwirkung heraus: zwischen Repertoire und Bühnenerscheinung einerseits und medial inszenierter Kultperson andererseits. Im Sinne einer zeitgemäßen Interdisziplinär-Analyse zielt ihr spezieller Ansatz darauf ab, „Orte und Zeit der Handlung (…) mit Ausführungen zu verschiedenen Diskursen und Phänomenen zwischen ‚Hoch- und populärer Massenkultur‘“ (S. 36) zu kontextualisieren.

Rührig und ertragreich in der Auswertung von Schrift-, Bild- und Tondokumenten, favorisiert Herausgeber Kasparek in seinen eloquenten Lebensbeschreibungen betont die Deskription des musikalischen Aspekts, die plastische Skizzierung von Stimmcharakteren und Interpretationsstilen. In der ersten Buchhälfte sind es die brillante Koloratursopranistin und Wiener Uraufführungs-Giuditta Jarmila Novotná, im vergleichenden Duo dann als Stars von Berliner Lehár-Uraufführungen die Soubrette Rita Georg sowie die von virtuoser Opern- zu ebensolcher Operettenkunst gewechselte Gitta Alpár – jede von Ihnen mit eigener Repressions- und Emigrationserfahrung.

Titelheldin einer Lehár-Uraufführung an der Spree war die primär als Schauspielerin hochgerühmte, wenngleich aus dem Operettenbetrieb heraus etablierte Käthe Dorsch, die 1928 am Metropol-Theater neben Taubers Goethe bravourös die unglücklich liebesentsagende Friederike kreierte. Ihr in Böhlaus Lehár-Lesebuch (s. Rez.) vorgebrachtes Plädoyer für die Qualitäten des Lehár-Singspiels integriert Heide Stockinger hier in ein Werk- und Lebensbild der facettenreichen Darstellerin von Filmrollen wie der Neuberin in G. W. Pabsts Komödianten bis zum großen Theaterauftritt in Dürrenmatts Besuch der alten Dame, reanimiert zugleich den Geist der bewegten Berliner Zwischenkriegszeit mit dem kommerziell gigantischen und gescheiterten Bühnenimperium der Rotter-Brüder, den von NS-Seite anschwellenden Restriktionen gegen die sogenannte „Verjudung“ (Friederike-Librettisten, Taubers jüdische Wurzeln) oder sich wandelnder Geschlechterrollen. Nicht zu vergessen: Von Göring verehrt, half Dorsch dennoch NS-verfolgten Weggefährten.

Zentral mit 30 Seiten steht das Profil der wohl meistverehrten Operettenikone der Ära Tauber: Fritzi Massary. Standen beide auch für nur zwei Produktionen gemeinsam auf der Bühne in Massarys Geburtsstadt Wien und in Salzburg und mochten sie sich in der deutschen Hauptstadt, wo Massary am Metropol und in der Charlottenburger Straße den selbstbewusst-mondänen Typ der Dame von Welt zur Hochform stilisierte, durchaus privat begegnet sein, so diktiert die Tauber-Konnotation dennoch eine exponierte Befassung: Mit dem ihm eigenen Spürsinn tut dies der Romanist und renommierte Libretto-Forscher Albert Gier, der anhand literarischer Zeugnisse und sprichwörtlicher Coupletverse Massarys raffinierte Kunst des Nuancierens, Andeutens und visuell-gestischen Vielsagens des Nichtgesagten eruiert – auch dies für Deutschland passé wegen notgedrungener Flucht 1932.

Zwangläufig überlappten sich auch für den amourös stets offenherzigen Tauber Kunst und Privatleben. Entsprechend stammen aus seinen Metiers auch jene drei Ehefrauen nebst Zweitgeliebter, denen Kasparek fachlich und menschlich empathisch gebührende Aufmerksamkeit schenkt: die Sängerinnen Carlotta Vanconti (desaströs) und Mary Losseff (innig, doch an deren Alkoholproblem gescheitert), dann die marginal beschäftigte Schauspielerin Diana Napier zu Londoner Zeiten in wahrem Eheglück – obgleich an Taubers Sterbebett tolerant gegenüber seiner Liierten Esther Moncrieff, Kleindarstellerin. Platonisch dagegen blieb Taubers jahrzehntelange Freundschaft mit der ersten deutschen Filmprominenz Henny Porten und deren von Goebbels‘ Schergen drangsaliertem Ehemann. Kai-Uwe Garrels bringt Portens Werdegang in eine schlüssig referierende Balance mit umfangreichen O-Tönen aus Tauber-Feder und Porten-Mund – Zeugnisse eines engen Einvernehmens, gegenseitigen Beistands in schwierigen Krankheits- und Lebensphasen sowie eines kleinen, skurrilen Gemeinschaftsprojekts in Form zweier Filmsketche.

Welches Quantum Tauber in Wien unmittelbar vor dem dräuenden „Anschluss“ Österreichs 1938 zu bewältigen hatte und zumal mit welchen Größen (Rosette Anday, Adele Kern oder der zu Unrecht vergessenen Maria Müller), rekapituliert Kasparek, bevor er eigens, fußend auf einem Beitrag des verstorbenen Tauber-Experten Daniel O’Hara, auf bemerkenswerte Kolleginnen in Großbritannien und Übersee von 1931 bis 1945 eingeht. In Covent Garden, genau am 27. September 1947, standen Taubers Don Ottavio drei kurz vor oder während des Ersten Weltkriegs geborene Berühmtheiten zur Seite. Marina Jamritsch umreißt deren Biographien und Haltungen zu Hitlerdeutschland kritisch anhand einer innovativen Wertungsskala, die der Historiker Oliver Rathkolb 1991 definiert hat als ein „Spektrum von Verhaltensweisen unter oft schwerem politischen Druck“ mit allen „Nuancen zwischen Anbiederung und ‚subtil-subjektivem‘ Widerstand“ (S. 204). Gemeint sind namentlich Maria Cebotari, Elisabeth Schwarzkopf mit ihrer vieldiskutierten Causa sowie Hilde Güden. Abschließend erstaunt ein Epilog Heide Stockingers, der sämtliche Beiträge in ihren diversen Herangehensweisen vergleichend und exegetisch auf einer Meta-Ebene reflektiert und die editorische Auswahl nicht zuletzt damit begründet, dass neben der Erinnerung an vergessene Schicksale alle Porträtierten „durchaus ihre eigenen Lorbeeren eingeheimst“ (S. 221) haben.

Andreas Vollberg

Köln, 18.02.2025