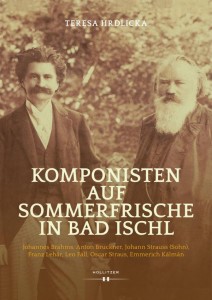

Teresa Hrdlicka: Komponisten auf Sommerfrische in Bad Ischl. Johannes Brahms, Anton Bruckner, Johann Strauss (Sohn), Franz Lehár, Leo Fall, Oscar Straus, Emmerich Kálmán. – Wien: Hollitzer, 2024. – 158 S.: Abb.

Teresa Hrdlicka: Komponisten auf Sommerfrische in Bad Ischl. Johannes Brahms, Anton Bruckner, Johann Strauss (Sohn), Franz Lehár, Leo Fall, Oscar Straus, Emmerich Kálmán. – Wien: Hollitzer, 2024. – 158 S.: Abb.

ISBN 978-3-99094-163-8 : € 25,00 (geb.; auch als eBook)

Als Teresa Hrdlicka 2023 Das kaiserliche Sommertheater in Bad Ischl, namentlich gekoppelt an die lange Regentschaft Franz Joseph I., kundig und elegant Revue passieren ließ (s. Rez. auf info-netz-musik),schien intuitiv eine thematisch verwandte Fortsetzung schon vorprogrammiert. Besteht der prominente Ruf des legendären Nobelkurorts in Sachen Musiktheater doch weniger in seiner lokalen Institutionengeschichte als in der Funktion eines saisonalen Refugiums für Wiener Operettengrößen, die in Villen und Gastronomiebetrieben an der Traun über Pläne für die Novitäten in der Donaumetropole konferierten. Waren es in Hrdlickas Theaterband also die Amtszeiten der Direktoren von 1823 bis 1916, so bildet den roten Faden im neuen Ischl-Band eine Auswahl von exponierten Komponisten, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur auf (K)urlaub zugegen waren, sondern in ihren Sommerdomizilen auch bedeutende Teile ihres Œuvres schufen, Kontakte pflegten und das kulturelle Leben vor Ort bereicherten, ja als angesehene Honoratioren in der Stadtgesellschaft beliebt waren. Wieder erfreut eine ähnlich eloquente, allgemeinverständliche, auch mit stillem Humor und leiser Ironie abgefasste Diktion.

Warum aber Bad Ischl? Wo liegt sein Geheimnis? Einleitend konzediert die in Musikwissenschaft promovierte, auch in Romanistik und Violoncello studierte Autorin, die aktuell für die großen Wiener Musikhäuser publiziert, dass „die sommerliche Anwesenheit des Kaisers und des Wiener Hofes an der Sogwirkung einen besonderen Anteil hatte“ (S. 7). Gleichwohl wäre ohne die begleitenden Impulse und Initiativen seitens Stadt und Bürgerschaft Bad Ischls Weltrang unter den großen Kurorten kaum denkbar: Früh genug verlagerte sich die ökonomische Wertschöpfung nachfragebedingt vom Salzhandel auf den Fremdenverkehr. Und nicht nur der Heilquellen wegen kam das Wiener Publikum. Zunehmend verlockender nämlich gestalteten sich die touristischen Bedingungen für den Genuss jener titelgebenden Sommerfrische: Um die chancenreiche Kundenbindung zu festigen, entstand im idyllischen Salzkammergut ein urbaner Konzentrationspunkt, dessen Palette an Handel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe ein Wien im Miniaturformat erstehen ließ. Höchster Adel und erlesenste Künstler genossen laut Hrdlicka „einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand jenseits der Etikette der Stadt oder des Zeremoniells des Hofes, der für die Bildung von Netzwerken schlechthin ideal war.“ (S. 8) Überdies hatte Ischl etwas, das Wien nicht hatte: die alpine Natur ringsherum, die zum Erwandern und Erkunden einlud.

Bevor die Ischl-Connections der Operetten-Fraktion gebührend ins Rampenlicht treten, erhalten zwei große Symphoniker Vorrang, in deren Schaffen ohne Ischl vermutlich manches anders verlaufen wäre: Johannes Brahms (1833–1897) und Anton Bruckner (1824–1896). Methodisch aber nähert sich Hrdlicka ihnen wie auch den Vertretern des leichteren Genres mit ähnlicher Erzähl- und Textdramaturgie an. Stets sind die Ischler Besuche oder mehrmonatigen Wohnsituationen in die zeitlich nahen Lebens- und Schaffenskontexte eingebunden. Kleine biographische Auffrischungskurse – nicht ohne sprechende Quellen- und Literaturzitate – verweben sich dabei kohärent mit den jeweiligen Ischl-Elementen – seien es die Privatunterkünfte, Hotels oder Villen in Eigen- oder gemietetem Fremdbesitz mit ihren zum Teil für die Nachwelt museal konservierten architektonischen Eigenheiten, seien es die pittoresk auch in geographische Verortungen und Landschaftsschilderungen eingebetteten Ausflüge zu Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern vor Ort oder in der Umgegend, auch die lokalen Ereignisse wie Kaiserbesuche und royalen Festivitäten, die eigenen kompositorischen Arbeiten oder öffentlichen Auftritte – oft in Kooperation mit dem von Hrdlicka erforschten Sommertheater und den ansässigen Klangkörpern, nicht selten auch zu wohltätigen Zwecken, wenn mehrmals – denn die Natur gerierte sich nicht nur harmonisch – von Hochwassern geschädigte Mitbürger finanzieller und materieller Hilfe bedurften.

Zuerst und besonders fokussiert also Brahms. Auch intime Kenner dürften kaum je errechnet haben, dass seine Ischl-Aufenthalte zusammengenommen eine Zeit von nicht weniger als dreieinhalb Jahren umfassen, sich in der etwas abgelegenen Salzburger Straße ab 1889 konsequent jährlich wiederholten und nur sein Tod 1897 das schon geplante Ritual verhinderte. Zumal die Abgeschiedenheit der Privatunterkunft sieht Hrdlicka als ursächlich für einen kreativen Impetus mit beträchtlichem Output im Zuge des Reifewerks. Räumliche Nähe bestand zu den elementar einflussreichen Freunden Theodor Billroth in St. Gilgen und Viktor von Miller zu Aichholz in Gmunden. Musiziert und sogar uraufgeführt wurde hier im Verein mit der Brahms vertrauten kammermusikalischen Elite. Und auf Besuch beim Walzerkönig Johann Strauß (1825–1899) – später mehr – vergnügten sich die ästhetisch so konträren Charaktere vierhändig am Pianoforte.

Nicht in den Bade- und Kurlisten erscheint, da meist privat abgestiegen, Anton Bruckner, der als Oberösterreicher mental anders zum Kurort stand als die zugereisten Wiener. Ansässige Freundschaften pflegend, lernte er an der Traun mit Joseph Vockner immerhin seinen späteren Nachfolger als Orgelprofessor am Wiener Konservatorium kennen. Seine Ischler Glanzlichter aber lagen in mehreren Einsätzen an der Orgel der Pfarrkirche St. Nikolaus bei feierlichen Anlässen des Kaiserhauses wie der Vermählung von Kaisertochter Marie Valerie mit Franz Salvator von Österreich-Toskana 1890. Hierzu überliefert ist ein philologisches Kleinod: Zensurgründe verlangten eine Improvisationsskizze, die unter Bruckners handschriftlichem Nachlass Seltenheitswert hat.

Dann also zu Johann Strauß, der im Gegensatz zu den beiden introvertierteren Spätromantikern ein reges Gesellschaftsleben unterhielt. Der Großmeister der Wiener Tanzmusik und „goldenen“ Operette war, da fest verankert im Repertoire der Kurkapelle und des Theaters am Kreuzplatz, längst in Ischl populär und hatte beim ersten, kurioserweise medizinisch indizierten Kuraufenthalt 1892 seine größten Bühnenerfolge mit Fledermaus und Zigeunerbaron bereits absolviert. Nichtsdestoweniger installierten seine folgenden Sommerpräsenzen jenes epochale Ischler Operettenhauptquartier, das die einschlägige Wiener Theaterwelt wie ein Magnet zu den an der Traun residierenden Ober- und anderen Koryphäen hinzog. Nicht nur der Spitzenstar Alexander Girardi kam zum Probieren und Einstudieren. Privat liebte Strauß kulinarische Ausflüge „Zur Gstötten“, spielte leidenschaftlich Tarock und erwarb die noble Villa Erdödy, wo sich internationale Kunstprominenz bei Strauß‘ Soireen die Klinke in die Hand gab.

Den Wahl-Ischler par excellence, der kulturell wie kein Zweiter die städtische Identität prägt, aber brachte erst die „silberne“ Operette: Franz Lehár (1870–1948). Schon früh ins sommerliche Operetten-Netzwerk eingebunden und ohnehin am Kreuzplatz vielgespielt, wählt er 1912 eine heute nach ihm benannte, sogar zum Lehár-Museum umgewandelte Villa als Zweit-, 1937 – aus Angst vor NS-Verfolgung seiner jüdischen Frau – schließlich alleinigen Wohnsitz. Über den Ersten Weltkrieg hinweg kann Hrdlicka Lehárs Schaffen mit seiner Ischl-Ansiedlung parallel setzen – bis hin zu hiesigem Tod und Grab. Und was für Strauß Girardi war, wird für Lehár – noch idealer – Richard Tauber. Zu einem „silbernen“ Quartett komplettieren Lehárs Kapitel – analog und durch kollegiale Bekanntschaft verwoben – drei kürzer gefasste zu den übrigen Hauptkollegen und – konkurrenten, die als Juden ungleich stärker von NS-Repressalien betroffen waren: dem früh verstorbenen Leo Fall (1873–1925), dem wie Lehár vor Ort verstorbenen und beigesetzten Kosmopoliten Oscar Straus (1870–1954) und dem mit Lehár nahezu erfolgsgleichen Emmerich Kálmán (1882–1953), dessen 1937 gekündigter Mietvertrag der Villa Sarsteiner symptomatisch für das nahe Aus des Ischler Operetten-Dorados steht. Was nach Kriegsende kam, blieben letzte Besuche und Erinnerungen. Und zu allen in Stein gemeißelten Denkmälern und dem heutigen Lehár-Festival gesellen sich nunmehr die wunderbaren Schilderungen von Teresa Hrdlicka.

Andreas Vollberg

Köln, 10.11.2024