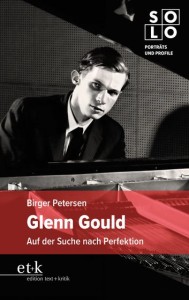

Birger Petersen: Glenn Gould. Auf der Suche nach Perfektion – München: edition text & kritik, 2024. – 145 S.: s/w Abb. (SOLO. Porträts und Profile)

Birger Petersen: Glenn Gould. Auf der Suche nach Perfektion – München: edition text & kritik, 2024. – 145 S.: s/w Abb. (SOLO. Porträts und Profile)

ISBN 978-3-96707-825-1 : € 19,00 (kart; auch als eBook)

Glenn Goulds Debüt auf dem Schallplattenmarkt im Januar 1956 löste ein Erdbeben in der Musikwelt aus, bis heute unvergessen. Selbstbewusst und ohne falsche Scheu präsentierte da ein 23jähriger Pianist aus Toronto Johann Sebastian Bachs scheinbar so sprödes Alterswerk, die seinerzeit nur selten gespielten Goldberg-Variationen. Er nahm dem Werk das Weihevolle und ließ die 30 Variationen stattdessen auf der Klaviatur tanzen und in die Gehörgänge einbrennen, jede Neueinspielung wird noch immer an diesem Markstein gemessen. Alles an diesem Eclat stimmte – und war bis auf den Punkt genau geplant: ein junger, gutaussehender und charismatischer Pianist, der, wie die Coverfotos es beweisen sollten, die Musik lebte, nicht nur mit ihr lebte. Der zum Klavierspiel sang und brummte, dank seines sehr speziellen Klavierhockers in das Klavier hineinzukriechen schien, und der quasi ex nihilo auf der Bildfläche erschienen war – der erste Popstar der Klassik war geboren. Auch schon mehr als 100 Jahre zuvor hatten Franz Liszt und Niccolò Paganini ihr Publikum mit den gewagtesten Kunststücken auf ihren Instrumenten verzaubert, beide gekleidet und im Habitus wie Rockstars; heute muss fast jede junge Geigerin, jeder junge Pianist Starqualitäten aufweisen, um überhaupt gehört zu werden. Doch alles am jungen Gould war authentisch, in einem Maße, dass (zumindest für ein breiteres, nichtspezialisiertes Publikum) das Bild des Nachschöpfenden und der Werktitel alliterativ ineinander verschmolzen, Glenn Gould mithin zum Schöpfer der „Gouldberg-Variationen“ wurde. (Für die populäre Musik ein grundlegendes Prinzip: der Name des Urhebers verschwindet hinter der Aura des Performers, der Aufführende wird zum Schöpfer).

Birger Petersen, Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, beginnt sein Buch denn auch mit diesem fulminanten Debüt. Seine konzentrierte und flüssig geschriebene Studie nimmt Glenn Goulds Tonaufnahmen in den Fokus. Denn zum einen ist im Falle des kanadischen Pianisten der Blick auf Leben und Persönlichkeit, wie Petersen den Gould-Biografen Geoffrey Payzant im Vorwort durchaus ironisch sagen lässt, ein eher wenig aussichtsreiches Unterfangen, Goulds Leben sei für eine klassische Biografie einfach zu langweilig. Und schließlich steht man als Gould-Autor vor einer enormen Fülle an Sekundärliteratur. Petersen entschied sich dafür, die enigmatische Persönlichkeit Glenn Goulds nicht in den Vordergrund seiner Betrachtungen zu stellen, vielmehr entwickelte er eine Biografie aus der Verknüpfung markanter Schallplatteneinspielungen, gewichtiger biografischer Stationen sowie dem literarischen und radiophonen Schaffen. In neun Kapiteln steht zunächst eine Schallplattenveröffentlichung im Mittelpunkt, anschließend ein aus der Biografie entwickeltes Thema, wie beispielsweise Goulds Verhältnis zu seinem einzigen Lehrer. Das Buch beginnt nicht nur mit der 1955er Einspielung von Bachs Goldberg-Variationen, es endet, vor einem Exkurs zur literarischen Verarbeitung der Person Goulds in Thomas Bernhards Roman Der Untergeher, mit dem 1981er Remake desselben Werks. Die sechs Kapitel zwischen der Goldberg-Klammer sind indes gerade nicht Goulds bekanntesten Einspielungen wie Bachs Wohltemperiertem Klavier, Beethovens, Mozarts oder Haydns Klaviersonaten gewidmet; der Autor greift stattdessen eher weniger bekannte Marksteine aus Goulds Diskografie heraus, z.B. Brahms Intermezzi, die Plattenkassette mit Schönbergs Klaviermusik, eine Schallplatte mit Musik von William Byrd und Orlando Gibbons, die Gould ganz entgegen dem Zeitgeist auf einem Konzertflügel spielt sowie Transkriptionen Wagnerscher Werke. Petersen zeigt nicht nur auf, wie Gould mit den jeweiligen Werken verfährt, sondern auch, was Gould an dem jeweiligen Repertoire fasziniert – oder abgestoßen hat. Die Werke für Tasteninstrumente des elisabethanischen Zeitalters der erwähnten englischen Komponisten etwa bezeichnet Gould als „die großartigste Musik, die man auf dem Klavier spielen kann, diejenige, die im 16. Jahrhundert für das Virginal komponiert wurde.“ (S. 81). Zugleich belegt diese Einspielung Goulds totales Desinteresse – zumindest in diesem Fall – an authentischer historischer Musizierpraxis.

Seinem Publikum scheint Gould wenig Beachtung geschenkt zu haben, des Musikers Gebaren auf der Bühne – eine Schüssel mit warmem Wasser für das Aufwärmen der Finger, ein auffällig niedriger Klavierhocker – ließen es die ihm zugedachte Statistenrolle deutlich spüren. Warum und wie Gould das Interesse an öffentlichen Konzerten verlor und 1964 beschloss, nicht mehr aufzutreten, sondern seine musikalische Arbeit nur noch einem anonymen, quasi unsichtbarem Publikum in Form von Schallplattenveröffentlichungen zu präsentieren, wird von Petersen plausibel nachgezeichnet. In jenen Jahren widmet sich Gould verstärkt journalistischen Aufgaben, hier verbirgt er sich mit viel Witz hinter den unterschiedlichsten Masken – ein Spiel mit Identitäten. Gould erschafft Kunstfiguren und schlüpft in Rollen, die gelegentlich sogar in einen Dialog mit dem Autor-Ich treten können. Das Spiel mit dem Unbestimmbaren, nicht Greifbaren gilt in gewisser Weise auch für sein eigentliches kompositorisches Werk, für die Hörspiele, in deren Entstehungsprozess musikalische Prinzipien eingeflossen sind, wie es Petersen im fünften Kapitel The Idea of North darlegt. Für Produktion und Verbreitung benötigen die Hörspiele und Fernsehproduktionen die technischen Medien, denen sich Gould nun, nachdem er nicht mehr öffentlich auftritt, ausschließlich anvertraut; die Schnitttechnik an den Musikbändern findet ein Äquivalent in der Produktionstechnik der Hör- und TV-Produktionen.

Der Anhang des spannend zu lesenden Buches enthält eine Auswahldiskografie, ein Literaturverzeichnis, eine Zeittafel sowie ein Personenregister. Birger Petersen ist hier ein wunderbares Portrait des Exzentrikers Gould gelungen, welches der Komplexität der Persönlichkeit und der Vielschichtigkeit des musikalischen Werks gerecht wird und Lust macht, die behandelten Einspielungen neu zu hören und neu zu entdecken.

Rüdiger Albrecht

Berlin, 27.04.2024