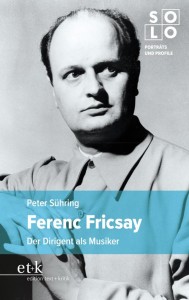

Peter Sühring: Ferenc Fricsay. Der Dirigent als Musiker. – München: edition text+kritik, 2023. – 200 S.: s/w-Abb. (SOLO. Porträts und Profile)

Peter Sühring: Ferenc Fricsay. Der Dirigent als Musiker. – München: edition text+kritik, 2023. – 200 S.: s/w-Abb. (SOLO. Porträts und Profile)

ISBN 978-3-96707-815-2 : € 26,00 (kart.; auch als e-Book)

Idole, Stars oder Legenden sind sie alle – die einen zukunftsorientiert im aktuellen Musikbetrieb, die anderen in Würdigung überragender Verdienste im „langen“ 20. Jahrhundert. Gemeint sind jene Interpretinnen und Interpreten, die et+k seit 2022 in ihrer inzwischen über ein halbes Dutzend starken Reihe SOLO. Porträts und Profile kompakt und informativ in den Fokus rückt. Für altvordere Ikonen geht es in die Archive, gilt es, Quellen, Dokumente und O-Töne zu sichten und nach heutigem Wissenschaftsverständnis aus- oder umzuwerten. So geschehen im Fall des ungarischen Dirigenten Ferenc Fricsay (1914–1963), den mit stupendem Tiefgang der auch in Literaturfragen vielseitig rührige Musikhistoriker Peter Sühring, Jahrgang 1946, auf das gebührende Piedestal erhebt. Einbringen kann er zugleich seine Erfahrung aus weitreichender Befassung mit dem Themenkomplex Judentum und Musik. Dass nämlich Fricsays Mutter getaufte Jüdin war, blieb weniger öffentlich beachtet, hatte dagegen gravierende Folgen: Flucht vor den deutschen Besatzern innerhalb Ungarns, finanzielle Unterstützung jüdischer Verwandter in Not, Kampf gegen Ressentiments bis zur Nachkriegszeit.

Ein Umfang von 200 Seiten könnte hart das Limit eines konzisen SOLO-Bändchens tangieren. Doch dank einer klaren thematischen Begrenzung und eines mehrdimensionalen Textarrangements, dessen Kapitelanordnung zudem biographische Stationen und institutionelle bzw. repertoiregebundene Schaffensbereiche ausbalanciert, gelingt der Coup einer umfassenden, neuartigen Fricsay-Künstlermonographie ohne jede epische Ausschweifung. Allein: Der Getriebene und Arbeitsbesessene komme hier „als Privatmensch kaum vor“ (S. 8). Das bedeutet keinesfalls, dass Person und Charakter blinder Fleck bleiben. Schon eingangs thematisiert werden Familienverhältnisse. So zogen die drei Kinder aus erster Ehe nach Scheidung zusammen mit der zweiten Ehefrau und deren Sohn sowie Fricsays Mutter 1952 ins schweizerische Refugium Ermatingen.

Den Zugewinn eines neuen Fricsay-Bildes verdankt Sühring vorrangig einer intensiven Auswertung des Nachlasses im Archiv der Akademie der Künste Berlin. Und ein persönlicher Impetus liegt in frühen Rundfunkerlebnissen, eigener Vinylsammlung, ja Berliner Konzertbesuchen um 1960. Und zwei wesentliche Punkte lassen einleitend eine spannende, Fricsays ethische wie ästhetische Verfasstheit erhellende Verifizierung erwarten: erstens eine „idealistische Kunstauffassung“, die „vielleicht (…) als Widerstand gegen maschinenartige Staatsapparate (…) zu verstehen“ ist, zweitens das Attribut eines österreichischen Musikers, das eine Frage „seiner kulturellen Verwurzelung, seiner künstlerischen Mentalität, seines musikalischen Charakters“ (S. 9) sei.

Einen ersten hilfreichen Überblick über die an Jahren kurze, aber ereignisreiche Vita bietet eine weitgehend ausformulierte Zeittafel, der nochmals ein Präludium, betitelt „Fricsay über das Dirigieren“, folgt. Direkt zitiert werden Selbstäußerungen aus einem 1988 von Lutz von Pufendorf herausgegebenen Fricsay-Sammelband sowie einem unveröffentlichten Interview, aufgezeichnet 1960/61 in Ermatingen. Demnach lag Fricsays Credo in einer Musiknachschöpfung durch den Dirigenten als Doppelgänger des Komponisten, Reaktivierung des in Proben Vermittelten und humanistischer Bildung. Anführen lässt sich Fricsays „Kollegialität, seine menschliche Wärme, das Fehlen von Sarkasmus oder despotischen Allüren“. (S. 24).

Der biographische Hauptteil begleitet zunächst den jungen Fricsay an seinen heimatlichen Wirkungsstätten vor Salzburg. Bei seinem Vater, sogenannter oberster Militärkapellmeister, lernt er schnell alle Grundlagen, studiert bis 1933 am Konservatorium seiner Heimatstadt Budapest, geht ganze elf Jahre als Militär- und Opernkapellmeister in Szeged durch die fundamentale Schule in der Provinz, erduldet Gerichtsverfahren wegen seines Einsatzes für jüdische Künstler, leitet nach Vertreibung der deutschen Besatzer das Budapester Orchester 1944 bis 1949 in Konzert und Oper, wo er von prägenden Eindrücken durch Otto Klemperer profitiert. Wien und Salzburg laden ein. Herangereift ist ein „fertig profilierter Dirigent (…), der die Elemente seiner künftigen internationalen Karriere bereits voll entwickelt hatte“ (S. 38), humanistisch gesinnt, erfüllt von der „Mission, die moderne ungarische Musik draußen in der Welt bekannt zu machen.“ (S. 39) Nach Durchbruch in Salzburg, wo er Bühnenwerke der Zeitgenossen Gottfried von Einem, Frank Martin und Carl Orff aus der Taufe hebt, treffen die West-Berliner Kulturfunktionäre Heinz Tietjen und Elsa Schiller mit ihren Anwerbungen einen politischen und kulturpsychologischen Nerv des bewunderten Aufsteigers. Schließlich hatte dieser, wie Sühring metaphorisch gewohnt effektstark formuliert, „als humanistisch gesinnter Musiker wenig Interesse, aus der faschistischen in die bolschewistische Traufe zu kommen – dann schon lieber in den Dauerregen der bürgerlich-demokratischen Kultur.“ (S. 49) Resultat war ein kombinierter Vertrag über zwei exponierte West-Berliner Ämter ab September 1949, die er beide unterbrechen und in modifizierter Funktion wiederaufnehmen sollte: Chefdirigent des RIAS-Symphonieorchesters und GMD der Städtischen Oper (später künstlerischer Berater der Deutschen Oper).

Institutionsbezogen steht der zentralen Rundfunkarbeit das von 1948 bis zum vorletzten Lebensjahr 1961 reichende Wirken an den Opernhäusern in Berlin und München (GMD ab 1956) voran. Aufgeschlüsselt werden verwickelte strategische Winkelzüge und stadtpolitisches Taktieren. Aus dem Vollen schöpft Sühring als beschlagener Repertoirekenner und gestrenger Rezensent, wenn er Livemitschnitte stilkundig und vergleichend in aufführungspraktische Entwicklungsstufen der Nachkriegszeit einordnet, auch Verrisse und Kontroversen der Fachpresse referiert, Differenzen aller Art nicht ausspart und in seinen persönlichen Beurteilungen auch dem hochgeachteten Fricsay keinerlei Pseudo-Lorbeeren schenkt. Fricsay avanciert dank Budapester Erfahrungen zur Verdi-Spitzenkraft des stringenten, befeuernden Schlages, bleibt gegenüber Wagner kritisch. Sind es im West-Sektor an der Spree die Symptome des Kalten Krieges, so markieren an der Isar „die Crème de la crème der Wirtschaftswunder-Gesellschaft, das restaurierte Besitz-Bürgertum“ (S. 74) Zeitkolorite der Nachkriegs-BRD.

Fast eine Binnenmonographie, bricht das Kapitel über Fricsays Arbeit mit Rundfunkorchestern auf zu einer archivarisch grundierten, repertoiredramaturgischen Tiefenbohrung, die Werkessenzen subtil mit Fricsays Deutungen abgleicht. Reflektiert wird vor allem der Ansatz, den Kanon der Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann u.a. selektiv zu pflegen und ein großes Publikum mit Raritäten oder Moderne, von der er tendenziell ihre Klassiker oder die gemäßigten Richtungen bevorzugte, vertraut zu machen. Zugleich lässt Sühring zur Satisfaktionsfreude des Rezensenten keine Gelegenheit aus, um Legionen an kulturbarbarisch achtlosen Löschungen von Studioaufnahmen oder Konzertmitschnitten anzuprangern. Umgekehrt regen Hinweise auf Diskographierungen zum Nachhören an. Einleitender Schwerpunkt sind Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester sowie RIAS-Symphonie-Orchester/Radio-Symphonie-Orchester Berlin vor Ort oder auf Tournee. Die Rundfunkproduktionen werden inklusive stattlicher Solistenprominenz nach Gattungen unterteilt. Aus Probenmitschnitten, Filmen und Interviews destilliert Sühring zudem eine Charakteristik des Menschen, seiner Art zu dirigieren und eloquent und selbstbewusst, charmant und ironisch in nicht ganz fehlerfreiem Deutsch zu sprechen.

Auswärtige Engagements führten zu weiteren Spitzenorchestern des deutschen und europäischen Rundfunks – allen voran zum Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester beim damaligen NWDR, mit dem Fricsay, flankiert von Studioaufnahmen sowie Auftritten vor Ort und im Sendegebiet, Juni 1952 ein Konzert innerhalb der Eröffnungssaison des Großen Sendesaals im neuen Funkhaus am Wallrafplatz bestritt. Ans Pult ihrer Eliteklangkörper riefen ihn die städtischen Metropolen Berlin, München und Wien. Dortigem Wirken und dem Reisedirigenten, den es, ohne höchste Weltgeltung erlangen zu können, durch Europa, bis nach Houston und mit Nachdruck nach Israel trieb, gelten kursorische Eigenkapitel, komprimiert auch dem „Wettlauf mit der Krankheit zum Tode“, den der Magenkranke desillusioniert „‘ (…) in dem Moment, wo ich alles erreicht habe (…) ‘“ (S. 146) vor Augen hatte. Dass Fricsay sich auch publizistisch geäußert hat, ermöglicht einen finalen Abgleich seiner Auffassungen mit den interpretatorischen Resultaten. „Fricsay und die Moderne“, die er in ihren avantgardistischsten Formen als inhaltsleer ablehnte, stellt entsprechend seinen Landsmann und Gesinnungsgenossen Bartók in den Mittelpunkt. Mit Worten nebst unzähligen Dirigaten bedacht hatte er auch das „Universum Mozart“, das er, gespielt auf klassisch-romantischem Instrumentarium, in schlank-transparentem Klangbild neuartig aufscheinen ließ und ihn, darin von Chronisten unbeachtet, unter die führenden Anwälte des Salzburgers und seines Frühwerks einreihte. Ein Befund – so überfällig wie der gesamte Band.

Inhaltsverzeichnis

Andreas Vollberg

Köln, 09.07.2023