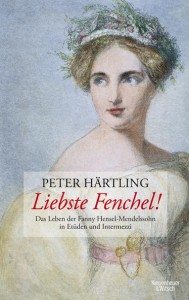

Härtling, Peter: Liebste Fenchel! Das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn in Etüden und Intermezzi – Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2011. – 376 S.

Härtling, Peter: Liebste Fenchel! Das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn in Etüden und Intermezzi – Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2011. – 376 S.

ISBN 978-3-462-04312-9 : € 19,99 (geb.), auch als e-book erhältl.

Da ist er wieder: dieser unverwechselbare Härtling-Klang, der uns nun schon seit Jahrzehnten (seit Härtlings Erstlings über Nikolaus Lenau Anfang der sechziger Jahre) entzückt und die gefährliche Gattung der romanhaften Biografie oder des biografischen Romans auf eine neue qualitative Stufe, also über die sentimentale Einfühlsamkeit, hinausgehoben hat. Dass er einem beim Lesen mit federndem Rhythmus als vertrautes Idiom oder fast schon Milieu einer gesprochenen Sprache entgegentritt, als frei fließender oder stockender Puls und Atem entgegenkommt und auffällt, hat mit der besonderen Musikalität seiner Denk- und Schreibweise zu tun. Sie ist impulsiv und von privaten und öffentlichen Assoziationen angeregt, mit objektiven und subjektiven Phantasien, die meist triftig und nachvollziehbar sind, angereichert. Hier redet kein stilisiertes, imaginiertes Ich, sondern ein reales Ich, das viel weiß, sich an Quellen (v. a. an Fannys Tagebüchern und Briefen und an der Lebensbeschreibung ihres Sohnes Sebastian) kundig gemacht hat und dann imaginiert, wie es über das Faktische hinaus gewesen sein könnte. Hier wird objektives (historisches und kollektives) Gedächtnis in subjektive Erinnerung eines staunenden Nachgeborenen verwandelt. Hier redet nicht jemand onkel- oder opahaft und gibt vor, dabei gewesen zu sein oder den Mendelssohns bei ihrem Treiben zu- oder über die Schulter zu sehen. Sondern Härtling gibt auf der Grundlage von Dokumenten hinzuerfundene Szenen, die genau so gar nicht stattgefunden haben brauchen, um trotzdem mindestens wahrscheinlich, wenn nicht sogar wahr zu sein, denn sie geben innere und soziale Charakteristiken der Personen, die in sich stimmig sind, gerade weil sie dem Leser die Menschen in ihren Widersprüchen empathisch näher rücken.

Nicht verwunderlich, dass sich diese Haltung und dieser Sprachstil besonders für die Darstellung von Musikern eignet und bei ihnen ihren Zauber entfalten kann, denn hier waltet eine eigentümliche Anziehungskraft zwischen Härtlings Sprachduktus und dem klingenden Metier jener Menschen, deren Leben erzählt wird. Nach Schubert und Schumann nun eine romantische, kluge, witzige und gesittete Frau: Fanny, geborene Mendelssohn, getaufte Cäcilie Bartholdy, verheiratete Hensel, weder nur Schwester ihres Bruders Felix, noch nur Frau ihres malenden Mannes Wilhelm, sondern selber Komponistin, früh schon und lange Mentorin ihres berühmteren Bruders, Pianistin, Konzertveranstalterin und Salonière.

Und ganz privat: Fenchel. Denn so, wie sie ihrem Bruder Felix den entkrampfenden Fencheltee reichte, als er ein Baby war, so blieb sie ihm ein beglückendes und belehrendes Lebenselixier so lange er lebte und es hat den Anschein, dass er ohne sie nicht leben konnte, denn er folgte ihr im Tode, nachdem er ein Streichquartett und einige Klavierlieder zu ihrer Erinnerung komponiert hatte. Alles scheint bei diesen beiden Mendelssohn-Geschwistern um Jahrzehnte zu früh passiert zu sein einschließlich des Todes nach einem schnellen Verglühen, das auch durch Ordnung und frühes Glück nicht zu verhindern war. Als 15-Jährige, ohne deren vorheriges Urteil Felix gerade in jungen Jahren keine einzige Komposition in die Welt hinaus ließ, muss sie sich Belehrungen ihres Vaters Abraham anhören darüber, dass es ihr als Mädchen nicht geziemt zu komponieren, weil ihr kleiner 11-jähriger Bruder gerade (nachdem er sein erstes Singspiel Soldatenliebschaft komponiert hatte) beschlossen habe, Berufskomponist zu werden. Aber sie hat – geduldet und gefördert von ihrem Mann Wilhelm – doch ihr Leben lang komponiert und beschenkte die Menschheit mit allerschönsten Liedern, einem überraschenden, rätselhaften Klaviertrio und dem Klavierzyklus Das Jahr, Werke, die Härtling kennt und liebt und die ihm aufgaben, darüber zu erzählen und zu phantasieren, was für ein Mensch das gewesen sein könnte, der sie komponierte.

Härtling schreibt nicht in Kapiteln, sondern in Etüden und Intermezzi – das wäre ein schönes Kompositionsprinzip, wirkte es nicht manchmal etwas bemüht und gekünstelt. Aber es führt zu ganz hübschen Paradoxien, endet mit einem Intermezzo als Coda, gefolgt von Literaturhinweisen und CD-Empfehlungen.

Peter Sühring

Berlin, 12.08.2011