aus: Rudolf M. Breithaupt, Die natürliche Klaviertechnik, C. F. Kahnt Nachf., Leipzig 1905, S. 331 |

Ferruccio Busoni: Freiheit für die Tonkunst!

Ausstellung in der Kunstbibliothek am Berliner Kulturforum 04.09.2016‑08.01.2017

Endlich ist es nun soweit. Man hatte am 1. April dieses Jahres den Eindruck, die Musikwelt Berlins würde sich den üblen Scherz erlauben, den 150. Geburtstag eines ihrer wichtigsten Repräsentanten buchstäblich sang- und klanglos zu verschlafen: eines Italieners im Berlin des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Zu einem zunehmend auf überwältigende Knalleffekte ausgerichteten Musikbetrieb hätte das auch ganz gut gepasst. Denn mit dem kosmopolitischen Frei- und Feingeist Ferruccio Busoni (01.04.1966-27.07.1924) lässt sich nicht unbedingt Staat machen. Es hatten sich aber doch drei Institutionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (das Staatliche Institut für Musikforschung, die Staatsbibliothek zu Berlin, die den Nachlass besitzt, und die Kunstbibliothek am Kulturforum) wohl schon seit Längerem etwas ausgedacht und vorbereitet, das nun im Herbst gleich zu Saisonbeginn der Spielzeit 2016/17 für Aufmerksamkeit sorgen könnte und sollte.

Der Wahl-Berliner Busoni hatte hier und von hier aus seine kurzweilig stark beachteten Aktivitäten als Pianist, Komponist und Pädagoge entfaltet. Er wollte nur während des 1. Weltkriegs weder im kriegführenden Deutschland noch im kriegführenden Italien wohnen und arbeiten (hätte auch in Deutschland als „feindlicher Ausländer“ nicht auftreten dürfen) und exilierte wie viele andere friedliebende Künstler in die neutrale Schweiz. Dass seine Werke heutzutage aus den Konzertprogrammen des aktuellen Musiklebens nicht nur der deutschen Hauptstadt weitgehend verschwunden sind, darf man mit Fug und Recht für ein Symptom des Niedergangs halten.

Auch im offiziellen Programm des diesjährigen Berliner Musikfests enthält keines der Orchesterkonzerte ein Werk Busonis. Umso schöner wäre es, wenn die jetzt gerade eröffnete Busoni-Ausstellung und ihr kleines Beiprogramm mit Konzerten und Gesprächen, die bis Januar andauern, daran etwas ändern könnten. Gewiss, Busoni hat die traditionellen Genres, die das Konzertleben bis heute dominieren, kaum bedient. Er schrieb (wie schon Fauré) absichtlich keine Sinfonien. Seine Suiten, Elegien und Stücke für Orchester haben auch nicht diesen eindeutig erzählerischen Charakter wie manche Sinfonische Dichtungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen. An Liszt schloss er sich nur in klavieristischer Hinsicht an und glaubte ihn am Tasteninstrument erneuern und überbieten zu können.

Busonis Musik ist sinnlich, skurril, dramatisch, gestisch, aber sie greift einem nicht in Seele, sie ist intellektuell durchdrungen, aber sie zwingt einen nicht zwischen bestimmte Koordinaten. Diese geschenkte Freiheit beim Hören weiß der potentielle Hörer anscheinend bis heute nicht zu schätzen; die Einladung, sich in komponierter Musik frei flottierend zu bewegen, seinen Assoziationen freien Lauf zu lassen, wird als anstrengend empfunden. Ein Komponist hat einem den Weg zu weisen, deutlich zu machen, worauf es ihm ankommt, dann hört man gerne und leicht zu. Klingende Appelle an die hörenden Eigeninitiativen der Seele und des Verstands sind heute noch weniger gefragt als damals, als es Busoni noch darum ging, eine neue Ästhetik und neue Hörmöglichkeiten zu eröffnen. Der Mensch ist frei geboren, aber Kultur und Zivilisation machen ihn unbehaglich und zwanghaft. Dieses Paradox hat Busoni in den Satz gekleidet: “Frei ist die Tonkunst geboren und frei zu werden ihre Bestimmung.” Die frei geborene Tonkunst muss also immer wieder aus ihrer menschlich verschuldeten und freiwilligen Knechtschaft befreit werden. Dazu hatte Busoni einige Visionen in Theorie und Praxis, die in dieser Ausstellung als Facetten seines Wirkens aufgefächert werden.

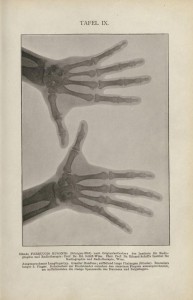

„Nachdenklichkeit – dein Name sei Kind“ lautet ein Aphorismus des Kulturkritikers Franz Baermann Steiner, und so kann man sich anhand der hier ausgestellten Dokumente zum „Wunderkind“ Busoni auch die frühe intellektuelle Schulung, die ein so früher Umgang mit Musik für einen Menschen darstellt, vergegenwärtigen und, wenn man will, den Bogen schlagen bis zu den späten systematischen Versuchen Busonis, ein neues Dritteltonmodell zu entwickeln, die schon im Foyer aufgehängt sind. Man betritt den Hauptraum der Ausstellung wie eine Wunderkammer, der Blick fällt zuerst auf einen Blüthner-Flügel, wie ihn Busoni auch in seinem Musik- und Arbeitszimmer am Viktoria-Luise-Platz aufgestellt haben mochte, dieser hier stammt aus dem ehemaligen Besitz von Arthur Schnabel. Dahinter eine Leihgabe aus Rom: das letzte Bild, das der italienische Futurist Umberto Boccioni von Busoni gemalt hat, in Nachbarschaft des berühmteren Bildes von Max Oppenheimer, auf dem besonders die klavierspielenden Hände faszinieren, deren extrem lange und weit spreizbare Finger man auch noch in einer Röntgenaufnahme bewundern kann. Viele für Busoni charakteristische Dinge fallen unmittelbar durch die Exponate dieser Kabinettausstellung ins Auge, beispielsweise seine Affinität zur Bildenden Kunst in Form der von ihm entworfenen Titelblätter für seine Partituren, dann seine ausgesuchten Freundschaften zu bestimmten Malern und Kostümbildnern (besonders beeindruckend die Entwürfe zur Oper Turandot), seine fragmentarisch hinterlassene Oper Doktor Faust (nicht nach Goethe) in der Vollendung durch seinen Schüler Philipp Jarnach ‑ mit anderen Schülern zu sehen auf einem Gruppenfoto, geschart um den verehrten Lehrer.

Vieles wird aber erst durch die Erzählungen und Erläuterungen des Audio-Guides oder der Kurator(inn)en erschlossen. So, dass sich der Unterricht in den frühen zwanziger Jahren in der Meisterklasse der Akademie der Künste hauptsächlich in Form von Diskussionen über eingereichte Kompositionen abspielte. Schon im Kaiserreich hatte Busoni als Konzertveranstalter für neue und selten gespielte Werke dafür gesorgt, dass die Berliner Philharmoniker neben ihrem Repertoire auch Werke von Debussy, Sibelius, Saint Saëns und Bartók aufführten.

Dass sich Busoni eingemischt hat und auch mit Feinden gesegnet war, zeigt das Schicksal seiner zukunftsweisenden Schrift über eine Neue Ästhetik der Tonkunst. In einer Vitrine liegt eines der wenigen Exemplare der Triester Erstausgabe von 1907; berühmt wurde sie erst, als sie im Rahmen der Insel-Bücherei 1916 für 50 Pfennige zu erwerben war. In seiner Berceuse élégiaque wagte sich Busoni bis in atonale Regionen vor, vertrat aber in seiner Schrift und in vielen seiner späteren Kompositionen eher die Ideen einer pan- oder multitonalen Musik. Daher auch sein Interesse an anderen Tonskalen als der mit zwölf Halbtönen, wie sie in alten und fremden Kulturen zu finden sind. Man sieht die Partitur der Indianischen Fantasie für Klavier und Orchester, in der er auf eine andere, nicht-eurozentrische Weise, nicht nur wie Dvořák im Tonfall indianischer Weisen nachkomponierte, sondern, wie man erfährt: In Zusammenarbeit mit den Forschungen der amerikanischen Musikethnologin Natalie Curtis, die mit einer von Präsident Roosevelt erwirkten Erlaubnis in die Reservate gehen durfte, verarbeitete er authentische Melodien und Harmonien der Indianer. Nur die Notizen Busonis zu einem in der Pressekonferenz am 2. September erwähnten polemisch gefärbten Lexikon der Musik, einer Art „Anti-Riemann“, in dem Busoni vielleicht wie Fritz Mauthner für die Philosophie die Gitter einer engen Begrifflichkeit der Musiktheorie sprengen wollte, zählen leider nicht zu den Exponaten. Der Nachlass ist erschlossen, aber noch längst nicht publiziert. Auch hier könnte die Ausstellung Neugier und Begehrlichkeiten wecken. Wie überhaupt auf den dringend erforderlichen Katalog zu dieser Ausstellung aus technischen Gründen noch gewartet werden muss.

Peter Sühring

Berlin, 02.09.2016