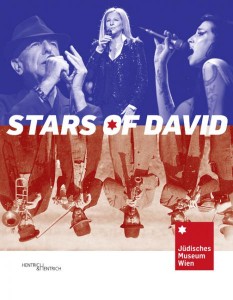

Stars of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts / The Sound of the 20th Century / Hrsg. von Marcus G. Patka und Alfred Stalzer. – Berlin: Hentrich & Hentrich, 2016. – 352 S.: 315 Abb.

Stars of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts / The Sound of the 20th Century / Hrsg. von Marcus G. Patka und Alfred Stalzer. – Berlin: Hentrich & Hentrich, 2016. – 352 S.: 315 Abb.

ISBN 978-3-95565-136-7 : € 29,00 (brosch.)

Die von Marcus G. Patka und Alfred Stalzer im Auftrag des Jüdischen Museums Wien zur gleichnamigen Ausstellung (13. April – 16. Oktober 2016) herausgegebene Publikation Stars of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts als Katalog zu bezeichnen, würde ihrem weit über ein kommentiertes Verzeichnis der vorgestellten Exponate hinausgehenden Inhalt nicht gerecht werden: Für das anspruchsvolle Unterfangen, die primär auf das Hörerlebnis hin gestaltete Ausstellung mit einem umfassenden und informativen Sammelband zu begleiten, der die zahlreichen Facetten eines schier unerschöpflichen Themenbereiches abdeckt, konnte eine große Bandbreite renommierter Beitragender gewonnen werden. Dennoch ist hier zumindest als Randnotiz der Hinweis auf den auffälligen Sachverhalt erforderlich, dass sich unter den 23 Autoren (sowohl Wissenschaftler als auch Pop-Kolumnisten und -Journalisten), sieht man von Danielle Spera, der Direktorin des Jüdischen Museums Wien ab, mit der Germanistin Hélène Roussel nur eine einzige Frau findet.

Das auf ein Vorwort Speras folgende einführende Kapitel der beiden Herausgeber bietet nach einem Rekurs auf den aktuellen State of the Art unter dem Titel Stars of David. Zum Einfluss jüdischer Künstler und Künstlerinnen in der Populärmusik (S. 14-27) eine inhaltliche Zusammenfassung des weit gefächerten Themas. Dass das Vorhaben, auf jeweils nur wenigen Seiten ein schlüssiges Bild der komplexen Bedeutung von Persönlichkeiten jüdischer Herkunft für das breite Gebiet der Popkultur (hier eher im Sinne der westlichen populären Kultur seit Ende des 19. Jahrhunderts verstanden) zu vermitteln einige Fallstricke in sich birgt, ist nur allzu verständlich. Die Gefahr, der gerade zu Beginn noch desorientierten Leserschaft durch verkürzte Informationen statt eines thematischen Überblickes lediglich einen oberflächlichen Blick auf ein schier barockes Labyrinth – so reizvoll es auch erscheinen mag, sich darin zu verlieren – an die Hand zu geben, ist groß; letztlich aber wohl kaum zu vermeiden. So erscheint etwa die stark verkürzte Information, „Al Jolson musste in den 1930er Jahren noch sein Gesicht schwarz anmalen, da man die Musik der Schwarzen mehr schätzte als sie selbst und sie daher Auftrittsverbot erhielten“ (S. 24) für sich selbst stehend als irreführend und wird der Problematik der rassistischen Praxis des sogenannten „Blackfacing“ bzw. der „Blackface Minstrelsy“, um die es hier geht, nicht gerecht. Dieses Defizit wird jedoch innerhalb der folgenden Beiträge kontextualisiert und somit ausgeglichen (vgl. etwa die Beiträge von Kevin Clarke, S. 48f u. von Judah M. Cohen, S. 135ff). Anderes gilt für den sich anscheinend auf das beginnende 19. Jahrhundert beziehenden, in seiner Formulierung bedenklichen und zumindest grob vereinfachenden, wenn nicht gar inhaltlich unrichtigen Satz: „Während in Europa noch die Marschmusik das allgemeine Grundgefühl ausdrückte und der Walzer als Inbegriff rhythmischer Avantgarde galt, schlichen sich in Amerika der Off-Beat und die Synkopen ein und eröffneten nicht nur neue Klangsphären, sondern auch die Welt als Rhythmus und Tanzschritt.“ (S. 17).

Eventuelle Befürchtungen, die ob solch eher fragwürdiger Resümees zu Beginn aufgetreten sein mögen, finden sich bei der weiteren Lektüre jedoch nicht bestätigt. In zumeist angenehm lesbarem, locker-feuilletonistischem Tonfall bieten die Autoren sowie die – wie bereits erwähnt – einzige Autorin ebenso kompetente wie informative Einblicke in die prominente Rolle jüdischer ProtagonistInnen vor und hinter den Kulissen des Showgeschäfts, wobei ein weiter Bogen von Vaudeville, Operette und Musical über Klezmer, Filmmusik, Chanson, Folk, Pop, Rock und Jazz bis hin zu Reggae und Rap gespannt wird. Dass dabei Barbra Streisand, Bob Dylan und Lou Reed nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Auch der in jungen Jahren als Wunderkind geltende Komponist Erich Wolfgang Korngold, der nach seiner Emigration in die USA – ein Schicksal, das er mit unzähligen zur Zeit des Nazi-Regimes in Europa verfolgten Künstlerinnen und Künstlern teilte – als Autor von Filmmusik Karriere machte, sowie George Gershwin und Leonard Bernstein finden ihren verdienten Platz sowohl in der Ausstellung selbst als auch in der zugehörigen Publikation. Michael Haas‘ Beitrag über die erzwungene Emigration jüdischer KünstlerInnen („Die Verfolgung der Populärmusik: U-Musik im Exil“, S. 60-67) gewährt trotz seiner Kürze, die allen Texten in diesem Sammelband gemein ist, einen fundierten und verständlichen ersten Einblick in den Themenkreis Musik und Exil, wobei er bereits vor dem Ersten Weltkrieg ansetzt und den schon früh einsetzenden kulturellen Transfer über den Atlantik hinweg, der auch die E-Musik des Kontinents nicht unberührt ließ, in seine Darstellung mit einbezieht.

Ein weiterer, wiederkehrender Aspekt der vorliegenden Publikation findet sich in der zunächst von wechselseitigem Verständnis und Sympathie getragenen, musikalisch sehr fruchtbaren Beziehung zwischen den in der Diaspora lebenden Juden und den Afroamerikanern, die sich in einer vergleichbaren Situation der Unterdrückung und Verfolgung befanden. Nicht nur Ben Sidrans Beitrag „Das magische Lied: Mündliche Überlieferung als Grundlage einer wechselseitigen Jüdisch-Afroamerikanischen Kunst“, S. 120-125) rückt die Parallelen zwischen ihnen ins Zentrum der Betrachtung, sondern unter anderem auch Wolfgang Lamprecht in „Der jüdische Jazz-Ton“ (S. 144-155). Mit „Zwischen ,Whiteness‘ und ,Blackface‘ – Juden im Hip-Hop“ (S. 236-241) werfen Daniel Shaked und Thomas Kiebl einen Blick auf ein weiteres, etwas jüngeres Genre der Popularkultur, dessen Genese sich ebenfalls abseits der dominierenden sogenannten WASP (White Anglo-Saxon Protestant)-Gesellschaft abspielte. Auch weniger bekannte, nichtsdestoweniger hochinteressante Sachverhalte und Hintergründe werden aufgegriffen: Der Song „Strange Fruit“, ein in Billie Holidays Interpretation berühmt gewordenes, ergreifendes Zeugnis der (von den Juden als Progrome wahrgenommenen) Lynchmorde an der schwarzen Südstaatenbevölkerung entstammt der Feder eines jüdischen Lehrers. Leider findet dessen Name, Abel Meeropol, jedoch keine Erwähnung (vgl. u.a. Ben Sidran, S. 125).

Wird die herausragende Bedeutung Irving Berlins, dem die Welt zahlreiche Evergreens wie etwa White Christmas zu verdanken hat, völlig zu Recht betont (wie etwa bei Stephen Cole, „Die Juden, die Weihnachten herbeischrieben“, S. 54-59), so erscheint es doch als etwas ungerecht, dass andererseits Emil Berliner, jener Mann, dem die Musikindustrie Schallplatte und Grammophon verdankt und ohne den sie in ihrer heutigen Form wohl nicht existieren würde, nur ein einziges Mal genannt wird (vgl. Wolfgang Lamprecht, S. 145).

Dennoch: Zieht man in Betracht, wie vielschichtig und umfassend die Verdienste jüdischer KünstlerInnen, ManagerInnen und MäzenInnen sowohl für die E- als auch für die U-Musik waren (und natürlich sind), so nimmt es nicht wunder, dass man im Rahmen eines einfachen Ausstellungskatalogs unmöglich ihnen allen gerecht werden kann – so ambitioniert und liebevoll er auch gestaltet sein mag. Umso ehrenvoller erscheint der wichtige Versuch, der hier gemacht wird, und der durch Interviews mit Sheldon Harnick, Dan Morgenstern, Ben Sidran, David Krakauer, Mike Stoller, Gene Simmons, Matisyahu, Esther Ofarim, Yoav Kutner, Idan Raichel, Charley Marouani, Ben Zimet, Timna & Arik Brauer und Edek Bartz & Albert Misak eine persönliche Note sowie Vertiefung erfährt und in die unmittelbare Gegenwart geholt wird.

Der reich illustrierte Ausstellungskatalog Stars of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts/ The Sound oft he 20th Century ist zweisprachig (D/E) erschienen. Er umfasst eine gut bestückte Bibliographie, die zur Vertiefung des bereits Erfahrenen einlädt, Kurzbiographien der AutorInnen (leider nicht in einheitlicher Form), eine Liste der Leihgeber sowie einen Personenindex. Gerade letzterer stattet die Leserschaft mit einem wichtigen Werkzeug aus, bedenkt man die genreübergreifende Fülle der einzelnen Beiträge und die Menge der in ihnen genannten Namen. Wohl aufgrund der Kürze der einzelnen Texte wird, trotz des allgemein eher feuilletonistischen Stils, der insgesamt eine gute Lesbarkeit gewährleistet, im Detail oftmals ein gewisses popmusikalisches Hintergrundwissen vorausgesetzt, das möglicherweise nicht jeder interessierte Laie und Ausstellungsbesucher mitbringt. Dennoch ist dem Jüdischen Museum Wien mit Stars of David eine runde und durchaus empfehlenswerte Publikation gelungen, die man immer wieder gern aus dem Bücherregal nehmen wird, um darin zu blättern.

Link zur Ausstellung

Michaela Krucsay

Leoben, 26.08.2016