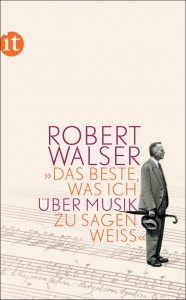

Robert Walser: “Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiss” / Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Roman Brotbeck und Reto Sorg – Berlin: Insel, 2015. – 192 S. (insel taschenbuch ; 4420)

Robert Walser: “Das Beste, was ich über Musik zu sagen weiss” / Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Roman Brotbeck und Reto Sorg – Berlin: Insel, 2015. – 192 S. (insel taschenbuch ; 4420)

ISBN 978-3-458-36120-6 : € 9,00 (kt.; auch als e-book)

Es ist ‑ so will einem während der oft nur minutenlangen Lektüre einzelner Prosastücke aus dieser Sammlung scheinen – vielleicht das Beste, das je von einem Nichtmusiker über Musik gesagt worden ist. Ein kluger Hörer ist oft findiger als ein dummer Musiker und ein spontan erkenntnisbegabter Musikliebhaber ein besserer Kenner als ein liebloser Musikkenner, oder gar ‑wissenschaftler. Robert Walsers (1878‑1956) musikalische Klugheit kommt ganz anspruchslos daher. Er geht durch die Musik, wie er auch sonst durchs Leben ging: als Flaneur durch eine nächtliche Landschaft, um unverhofft auf zart oder stachlig klingende Pflanzen oder Tiere (mitunter auch einen „Neunte-Symphonie-Dirigenten“) zu treffen, die ihn zu manch ungeschickten und sprachspielerischen Reflexionen verleiten. Er hört diese sonderbaren Wesen nur an, und schon flüstern sie ihm etwas ein, das er dann ausspinnt, was aber mit dem, was er hört, oft (aber nur dem Anschein nach) gar nicht mehr viel zu tun hat. So geht es einem Liebhaber von Nachtmusiken, dem – das ist „das Beste“, was er zu sagen weiß ‑ erst recht etwas fehlt, wenn er Musik hört (und nicht nur, wenn er keine Musik hört). Das, was ihm beim Musikhören fehlt, muss er ungeniert in einem kleinen Wortschwall, der aus dem schweigsamen Zuhören kommt, ergänzen. Seine Ergänzungen des in der Musik Fehlenden finden wir hier gesammelt.

Wie bei seinem Schweizer Kollegen Carl Spitteler (Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 1919) kann man des Öfteren beim Lesen von Walsers Romanen, Geschichten und Gedichten (was man viel zu selten tut oder zu selten wiedertut) eine thematische oder atmosphärische Affinität zur Musik bemerken. Diese kleinen Bruchstücke einer großen Leidenschaft aus dem Massiv seiner verstreutesten Publikationen zu Lebzeiten und seines gewaltigen, lange unveröffentlichten Bleistiftmassivs gebrochen zu haben und als Sammlung erscheinen zu lassen, ist die nicht genug zu lobende Großtat der Walser-Liebhaber und -kenner Roman Brotbeck und Reto Sorg. Sie zogen durch alle Perioden und Textsorten Walsers (angefangen von Fritz Kochers Aufsätzen aus seiner Zürcher Zeit, über seine drei Berliner Romane, bis hin zu den wieder in der Schweiz geschriebenen kleinen Formen eines herumstreunenden Literaten und den späten endlosen Kritzeleien eines ständig Kranken und ständig Genesenden aus den Heilanstalten für geschundene Seelen, die er auch als wieder Gesundeter nicht mehr verlassen wollte.

Die Scheu vor den von ihm so sprachwitzig eingefangenen Komplikationen im Leben der sogenannten einfachen Leute, deren Gesellschaft er fast ausschließlich suchte, hat auch mit Musik zu tun. Denn: „die Drehorgel redet wahr, weil sie systematisch lügt, phantasiert, ganz naiv spielt“ (S. 117), wie es in einem „Memorandum“ über eine Leierkastenmusik heißt. Dieses Memorandum nennt er – und es ist so, wie alles was er schreibt: „bescheiden, gleichsam dünn und klein“. Seine an gehörte Musik anschließenden Betrachtungen über vieles, was nur indirekt (vermittelt über mehrere Phantasiesprünge) mit jener, oft nur ungenau bezeichneten Musik zu tun hat, sind wirklich in einem positiven Sinn bescheiden zu nennen. Warum?, weil sie sich von der Musik (wie oft bei geistlosen Schwärmern, von denen Walser das genaue Gegenstück ist) nicht überwältigen lassen, sondern Widerstand leisten und sich lieber eine Musik vorstellen, die einem nicht in die Seele greifen will, sondern in der man die Flügel seiner Seele ausbreiten könnte. Daher sein Traum einer Sonate, die er zu hören wünscht und sich ausmalt ‑ was zu den allerschönsten Stücken dieser Sammlung gehört.

In einer „Konzert“ überschriebenen Skizze geht es Walser so: „Muß man durchaus in die Gebilde der Kunst versinken? Das scheint mitunter geboten, ist jedoch nicht immer unerläßlich. Was mich packen wollte, ließ ich kühl an mir abgleiten. Um mich für meinen Mangel an Ergriffenheit zu entschädigen, fing ich mit meinen Nachbarinnen stumme Unterhaltungen an, eine Beschäftigung, in die ich einen tieferen Sinn zu legen wußte.“ (S. 101). Seine Skizzen sind dünn zu nennen, im Sinne von dünnhäutig, durchlässig für die kleinen tönenden Hoffnungsschimmer, die Musik zu bieten hat. Und sie sind klein, nicht nur der Form nach, sondern auch, weil Walser das große Was in der Musik, das, was man ihre Bedeutung nennt, überhaupt nicht interessiert. Ihn überkommen beim Verfolgen des Wie in der Musik, ihrer beschädigten und unerwarteten Gestalt unzählige, verzierungsreiche Assoziationen, deren authentischer, herzhaft subjektiver Ursprung und Tonfall unüberhörbar ist. So einen intensiven Zuhörer hat sich wahrscheinlich Mozart gewünscht für seine nächtlichen Serenaden und vor allem für seine Andantes und Adagios, beim aufmerksamen, einsamen und verträumten Flanieren zu hören.

Walsers Prosastücke sind im Grunde Prosagedichte, in denen es unwillkürlich anfängt zu reimen und die sich in Sprachmusik aufzulösen scheinen, und seine Gedichte sind sich in Verse verlaufende Prosa. Im Gegensatz zu den eingebildeten Musikverständigen und den Routiniers des Musikbetriebs geht es ihm wie dem angeblich „Unmusikalischen“ Tucholsky (Walsers Kollegen aus der Schau- und Weltbühne), den er von sich sagen ließ: „Musik läßt mich aufhorchen, wenn ich sie höre, habe ich ein Bündel blödsinniger Assoziationen – und dann verliere ich mich im Gewirr der Töne, finde mich nicht mehr heraus“. Dieses Aufhorchen, wenn Musik erklingt, hat Walser hier protokolliert, wohin es ihn führt, müssen Sie schon selber nachlesen.

Peter Sühring

Berlin, 05.08.2016