Karin Meesmann: Pál Ábrahám. Zwischen Filmmusik und Jazzoperette. – Wien: Hollitzer, 2023. – 551 S.: Notenbsp., Farb- u. s/w-Abb.

Karin Meesmann: Pál Ábrahám. Zwischen Filmmusik und Jazzoperette. – Wien: Hollitzer, 2023. – 551 S.: Notenbsp., Farb- u. s/w-Abb.

ISBN 978-3-99094-016-7 : € 68,00 (geb.; auch als eBook)

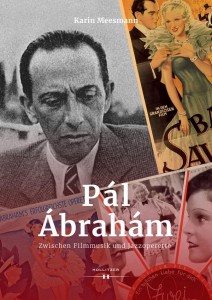

Paul Abraham (1892–1960): Auch der Komponist von Viktoria und ihr Husar oder Die Blume von Hawaii ist in der musikwissenschaftlichen Fachliteratur zurecht kein unbeschriebenes Blatt. Im Gange ist zudem seit über 15 Jahren eine historisch informierte Renaissance auch weniger populär gewordener Werke. Aber Pál Ábrahám? Wer anderer – so dürfte es Operetten- und Filmmusikkennern beim Blick auf die Cover-Fotomontage einleuchten – sollte sich hinter dieser unverkennbar ungarischen Namensvariante verbergen? Vollends klar definiert es der Untertitel: „Zwischen Filmmusik und Jazzoperette“. Und wie die Originalform des Namens Authentizität verheißt, geht auch Karin Meesmann mit ihrem überreich illustrierten Opus magnum (mit 30,2 x 21,4 x 3,7 cm und einem Gewicht von knapp zwei Kilo ein Katalogformat!) in dokumentarische Tiefen, thematische Breiten und exegetische Höhen. Aus ihrer 2021 an der Universität Tübingen angenommenen Dissertation erstehen Werk und Person Ábraháms in einer Komplexität ohnegleichen, wie sie nur aus seiner enormen Begabung in Wechselwirkung mit den forcierten politischen, musikgeschichtlichen und medialen Umwälzungen in und um die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts resultieren können. Studiert an der Musikhochschule Detmold/Institut Münster und der Kunstuniversität Graz, ließ sich Meesmann in ihrer Zeit als Flötistin im Salonorchester Mario Traversa-Schoener inspirieren, bevor während journalistischer Arbeit der Funke übersprang und das eigene große Forschungsprojekt begann.

Trotz chronologischer Grundtendenz erstreckt sich über den mit Seite 500 endenden Textteil alles andere als ein linear erzählter Lebensreport im konventionellen Sinne. Zwar ist der Nettoanteil des Biographischen Kern und Gerüst des Ganzen und wird anhand einer Unmenge an neu erschlossenen Korrespondenzen, Dokumenten und Presseerzeugnissen aus den Archiven – quer durch Ábraháms europäische Wirkungsländer bis zu seinen USA-Stationen – minutiös ausgeleuchtet und skizziert. Doch gruppieren sich drum herum alle jene kultur-, zeit-, sozial- und stilgeschichtlichen Elemente, auf deren Grundlage Meesmann ihr im Vorwort exponiertes Versprechen profund und kenntnisreich, auch in ihrer eigenen Diktion changierend – mal sachlich, mal legerer, mal belletristisch – einlöst: die Präsentation einer „Gesamtschau auf die Zusammenhänge zwischen Leben und Werk, auf Personenkreise – Musiker, Librettisten, Agenten, Verleger, Publikum – und Gesellschaft im Sinne von Siegfried Kracauers legendärer ‚Gesellschaftsbiographie‘“ (S. 15). Für wissenschaftlich interessiertes Publikum rundum ergiebig, weitestgehend auch ohne musikanalytische Spezialkenntnis ansprechend und zugänglich, benennen 15 Großkapitel die biographisch prägenden thematischen Sphären (z.B. „Kindheit in der Bačka“, „Kulturelles Kaleidoskop Budapest“, „Jazz: Massel oder Schlamassel“, „Stummfilm und Grammophon: Medienverbund Tonfilm“, „Schaumkronen auf braunen Wellen: Austrofaschismus“). Und in den ebenfalls mottohaft betitelten Binnenkapiteln belebt den jeweiligen Hauptdiskurs ein fesselnder Reigen an Hintergrundinformationen, riesigen Personaltableaus, Metier- und Milieuschilderungen, Anekdoten und Exkursen. Exkurse: Innerhalb der Kapitel II, IV und X beanspruchen sie mitunter explizit Eigenrang. Höher schlagen lassen sie förmlich das Herz eines jeden, der auch zur sogenannten leichten Muse eine stilkritische und unvoreingenommene Auslegung erwartet. Ein Plus gewinnt Meesmann etwa durch ihre an Ábrahámschen Fallbeispielen verifizierte These, dass der Verbunkos (ein aus dem militärischen Werbertanz entstandenes Musikidiom in Ábraháms – durch Maria Theresias Integrationspolitik – musikkulturell bunter Heimat) stilistisch und musikpsychologisch verwandt ist mit dem Jazz zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Ebenso erhellend: Fragen zur historischen Aufführungspraxis von Ábraháms spezifischer Jazzoperette (z.B. Optionen der nicht notierten Improvisation, ad hoc variable Einsatzmöglichkeiten von Stimmgruppen nach dem Prinzip der Zentralpartitur, Arbeitsteilung mit Arrangeuren).

Neu aufgefundenes Quellenmaterial, das erstmals, so Meesmann, die Sicht von Ábraháms „Agenten Sándor und György Marton sowie seiner Verleger Viktor und Rezső Alberti“ und damit auch „Zusammenhänge zur Produktion, Struktur und musikalischen Dramaturgie“ (S. 17) der Bühnenwerke erschließt, stellt Fakten und Fiktionen der bisherigen Ábrahám-Narrative auf den Prüfstand. Doch biographisch kommt vor allem Glanz und Glamour im Prolog zuerst der Schock: Die von wohltätigen Initiativen bewirkte Rückkehr des schwer Demenzkranken 1956 mit dem „Flugzeug der Verdammten“, sprich der ins US-Sozialsystem nicht integrierbaren Exilanten, nach Deutschland, davor ein zehnjähriger Aufenthalt in der Psychiatrie auf Long Island und jahrelange Trennung von seiner Ehefrau. Doch dann geht es differenziert in medias res: kaum eine Textseite ohne eine Handvoll Fußnoten zu Quellen, Dokumenten und vielfältiger (Fach)literatur, falls nicht gerade eine komplette Seite dem Bildmaterial gehört (Privat-, Porträt- und Szenenfotos aller Couleur; reproduzierte Plakate, Titelseiten, Programmillustrationen, Karikaturen, Notenbeispiele u.v.a.).

Die Vita selbst beginnt mit der jüdisch sozialisierten Kindheit in Apatin an der Donau. Budapests Kulturleben und dessen erste amerikanische Infiltrationen stehen facettenreich vor Páls dortigem Studium und seinen ersten Erfolgen mit (heute verschollenen) Kompositionen, die nach Ábraháms Worten „‘[a]uf schneebedeckten Spitzen klassischer Musik‘“ (S. 101) balancierten und deren geringer Ertrag ihn sogar zu einer strafrechtlich folgenschweren Selbstständigkeit im Börsengeschäft verleitete. Furore aber macht der junge Kapellmeister dann 1928 mit seiner ersten Jazzoperette Zenebona am Hauptstädtischen Operettentheater. Der Clou: „eine improvisierende Jazz-Band als Inner Circle eines Orchesters“ (S. 499). Im selben Fahrwasser folgen weitere, werk- und genregeschichtlich detailliert untersuchte Bühnenwerke – bis die Filmindustrie winkt. Zur Stummfilmmusik entwickelt Ábrahám neue Konzepte: Kurz: Vom Auswahlsortiment vorgefertigter Einzelteile hin zur Durchkomposition. Revolutionär vollzieht sich der Wandel zum Tonfilm während der Produktion der Melodie des Herzens 1929, eingebettet in eine ausführlich dargelegte Infrastruktur der international verflochtenen Filmunternehmen. Und mit dem prominenten Armin L. Robinson an der Spitze wird in Berlin, wohin auch übrige Operettengrößen wie Franz Lehár und Emmerich Kálmán ihre Domäne verlegt hatten, der Alrobi-Verlag „für Ábrahám zum Dreh- und Angelpunkt.“ (S. 185) Auf den ersten Gipfel des kommerziellen Erfolgs, begleitet von einer reellerweise auch problematisch bewerteten Luxusneigung, führt 1930 die Operette Viktoria und ihr Husar, deren ungarisches Libretto Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald perfekt und politisch geglättet für Deutschland adaptiert hatten. Der umtriebige und gefürchtete Impresario Miksa Prèger stellte auch inszenatorisch die Weichen. Im Verbund mit den komplexen Fragen zu Aufführungs-, Tonfilmverrechnungs-, Sende- und mechanischen Verwertungsrechten stellt Meesmann Viktoria in den Kontext von Kurt Blaukopfs These der Mediamorphose, der „Mutation von Musik im Einfluss elektronischer Medien auf den musikalischen sowie technischen Produktions- und Distributionsprozess seit dem frühen 20. Jahrhundert“ (S. 249).

Zur meistgespielten Operette der Weimarer Republik wird 1931 Die Blume von Hawaii, die in Meesmanns intensiver Deutung als „politische Satire im Kleid musikalischen Kabaretts“ (S. 290) „kolonial- und zivilisationskritisch (…) Europa und die Vereinnahmung Hawaiis durch die USA mit reichlich Operettenunsinn persifliert.“ Doch das vom grauen Alltag abgelenkte „Publikum schwelgt unhinterfragt in eurozentrischer Anmaßung“ (S. 292). Und trotz gekonnter musikalischer Parodie „werden unübliche weibliche Rollenbilder bloßgestellt“ (S. 296). Frauenemanzipation dynamisiert auch den Plot von Ábraháms drittem Chef d’Œuvre Ball im Savoy mit den Top-Stars Gitta Alpár, Rózsi Bársony und Oszkár Denés. Doch zurecht apostrophiert Meesmann die frivol-mondäne Eheturbulenz als Tanz auf dem Vulkan: Ende 1932 nämlich steht Hitlers Machtergreifung ante portas. Anlass genug, die politischen Verwerfungen und finanziellen Probleme stärker in den Fokus zu rücken. Die verantwortlichen Theaterunternehmer Rotter strudeln ins Fiasko und fliehen ins Verderben. Ihnen gleich, doch zunächst glimpflich, tut es auch der Jude Ábrahám, feiert Erfolge in Österreich, setzt nach dessen NS-Vereinnahmung „Protestnoten“ via Jazzmatineen in Ungarn, kommt aber um Zuflucht in Paris und USA nicht umhin. Zu seiner dort ausbrechenden Demenz, faktisch einer Folge syphilitischer Vorerkrankung, räumt Meesmann mit einer grassierenden Fehleinschätzung auf. Hatten doch Sensationspresse und verklärende Zeitzeugen in diversen Varianten notorisch kolportiert, dass eine bestimmte Begebenheit Symptom des Exilantenschicksals und Auslöser der Psychiatrieeinweisung gewesen sei. Gemeint ist jene nur unscharf rekonstruierbare Erzählung, laut der Ábrahám geistig umnachtet und handschuhbewehrt an einer dicht befahrenen Straßenkreuzung ein imaginäres Orchester dirigiert habe.

Viele weitere Fragen, die (momentan noch?) offen bleiben müssen, aber jeder Diskussion wert sind – etwa zu einer potentiellen Anpassung an den amerikanischen Musikkommerz – benennt Meesmann kontinuierlich. Ábrahám eine Terra incognita? Nicht mehr wie zuvor! Gut 50 Seiten Anhang mit Literatur- und Quellenverzeichnis tun ihr Übriges.

Andreas Vollberg

Köln, 28.12.2023