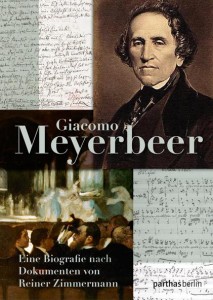

Zimmermann, Reiner: Giacomo Meyerbeer. Eine Biografie nach Dokumenten. – 2., verb. Aufl. – Berlin: Parthas, 2014. – 352 S.: s/w-Abb., Notenbsp.

Zimmermann, Reiner: Giacomo Meyerbeer. Eine Biografie nach Dokumenten. – 2., verb. Aufl. – Berlin: Parthas, 2014. – 352 S.: s/w-Abb., Notenbsp.

ISBN 978-3-86964-085-3 : € 29,80 (geb.)

Der Weg vom Ressentiment zur überzeitlichen Reputation verläuft für viele Geistesgrößen oft in kleinsten Schritten. Ähnliches gilt rückwirkend für deren Erforschung: Ein und dieselbe Studie setzt Impulse frei und zehrt in Neuauflagen von deren Erträgen. Schon 1989 etwa hatte der Dresdner Musikologe Reiner Zimmermann den in Wagner-Fahrwassern als leeren Effekthascher diskreditierten Wahlpariser Giacomo Meyerbeer (1791-1864) ins kulturgeschichtlich erhellende Licht gerückt. Quellen aus dem Nachlass, der weitgehend edierte Briefwechsel mit Tagebüchern sowie erste kritische Notenausgaben ermöglichten eine „Biografie nach Dokumenten“ in überzeugender Symbiose von biographischer Monographie und hohem, organisch eingebettetem Zitatanteil. In neuer Auflage kamen 1997 weitere Zeitzeugnisse und in Folge der Erstausgabe inspirierte Forschungserträge hinzu. Und da deren Ausläufer zum Glück der opernaffinen Musikwelt keineswegs versandeten, sondern obendrein von einer Meyerbeer-Renaissance auf Bühnen und Tonträger begleitet waren, legten Zimmermann und der Verlag Parthas die vormalige Auflage in revidierter Qualität von Text und Werkverzeichnis zum 150. Todestag des Komponisten als nunmehr dritte Auflage vor. Ihr großes Plus verdankt sie vor allem dem Abschluss der achtbändigen Edition der Tagebücher und Briefe durch Sabine Henze-Döhring 2006.

Und wie aktive Forscherkreise den aus reicher Berliner Industriellendynastie zum internationalen Opernprinzipal avancierten Jakob Liebmann Meyer Beer zunehmend interdisziplinär, intermedial und ganzheitlicher fokussiert haben, will auch Zimmermann dem „interessierten Leser“ – damit nicht nur dem Experten – „ein erweitertes Bild des großen europäischen Komponisten an die Hand geben.“ (S. 13) Diesen Anspruch des Weitblicks löst er auch umgehend in den Kapiteln zu Kindheit und Jugend ein. Schon hier wählt er die politische Gemengelage – Preußen contra Frankreich im Revolutionstaumel – zur Projektionsfläche der künstlerischen Entwicklung. Deren Humus sind die durch den jüdischen Hauslehrer Aaron Wolfssohn vermittelten Ideen der Aufklärung, die den zwar begnadeten, doch nicht als Wunderkind präsentierbaren Schöngeist einen Sprung in die europäische Kultur wagen ließen. Wenig motivierend hatte der Unterricht beim Singakademisten Carl Friedrich Zelter geendet. Sogar die Allianz mit dem legendären Darmstädter Talenteschmied Abbé Vogler, der Meyerbeer auf seinem Weg gen Süden umfassend in der Mannheimer Tradition unterrichtete und erste Opernaufträge vermittelte, firmiert lediglich als Lehrzeit. Bei allen Erfolgen bleibt – nicht nur auf den Expeditionen nach Wien, Paris und London – ein Bollwerk dunkler Wolken ständiger Reisebegleiter: die Richesse, der Judenhass, der erst posthum durch Invektiven Richard Wagners und spätere Nazi-Unkultur den ultimativen Bannstrahl gegen Meyerbeer richtete.

Vollends zur Geltung kommen die Qualitäten von Zimmermanns Herangehensweise dann ab Meyerbeers italienischer Phase – dem Muss für ambitionierte Bühnenkomponisten des frühen 19. Jahrhunderts, im Fall Meyerbeer zudem eine publizistischerseits kontrovers diskutierte Synthese von südländischem Belcanto und gelehrigem deutschem Stil. Hier beeindruckt nicht allein die chronistische Fertigkeit, reichhaltiges Quellenmaterial in eine detailliert-lebendige, ein hintergründiges Augenzwinkern zulassende Lebens- und Faktenschilderung einzuflechten. Auch gattungs-, form- und kompositionsgeschichtlich findet Meyerbeer einen argumentationsgewaltigen Anwalt. Damals hoch erfolgreich, etwa revolutionierte Il Crociato in Egitto mit innovativer Kontrastdramaturgie Gioachino Rossinis Opera seria in Richtung Romantik. Dann war es Rossini selbst, der den Deutschen 1825 ans ersehnte Ziel Paris vermittelte, um die von ihm und Daniel-François-Esprit Auber initiierte Grand opéra zum Paradegenre und Seismographen eines brisanten Politikums auszuformen: des Konfliktfelds Individuum – Gesellschaft im wachsenden Kapitalismus des Juste-Milieu unter Bürgerkönig Louis Philippe.

Kapitelweise akzentuiert werden im Kontext ihrer Genese und Aufführungsgeschichte (samt Besetzungs-, Geschäfts- und Rezeptionsfragen) die von Eugène Scribe textierten Fünfakter Robert-le-Diable, Les Huguenots, Le Prophète sowie das Vermächtnis L’Africaine / Vasco de Gama. Wie sich hier das formale Gewicht des Tableaux‘ mit seiner differenzierteren Nummernstruktur als dramaturgisches Prinzip behauptete, erschließt sich in Zimmermanns vergleichendem Ansatz ebenso prägnant wie die tiefsinnige Essenz der als bombastische Historienspektakel verkannten Schicksalsdramen: keine Geschichtsanalyse etwa „über eine gescheiterte Revolution“, sondern „Fragen der menschlichen Existenz in ihrer extremsten Form“ (S. 246).

Widmen sich eigene Kapitel den opernhaft infiltrierten Romanzen sowie Meyerbeers einziger Festanstellung als intrigengeplagter Preußischer Generalmusikdirektor, so spitzt ein dezidiert auf „drei deutsche Meister“ konzentrierter Exkurs (zunächst Robert Schumann und Heinrich Heine) das Plädoyer für ein von Richard Wagners Tiraden bereinigtes Meyerbeer-Bild antithetisch zu: „Wagners eigene Musik sollte überreden, nicht überzeugen. Sie ist Ausdruck eines anderen, ganz individuellen Konzepts. Vergleiche zwischen der Kunst Meyerbeers und Wagners führen zu nichts, da die Voraussetzungen zu unterschiedlich sind.“ (S. 200)

Andreas Vollberg

Köln, 19.01.2015