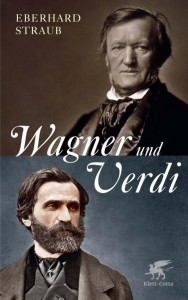

Straub, Eberhard, Wagner und Verdi. Zwei Europäer im 19. Jahrhundert – Stuttgart: Klett-Cotta, 2012. – 351 S.: Abb.

Straub, Eberhard, Wagner und Verdi. Zwei Europäer im 19. Jahrhundert – Stuttgart: Klett-Cotta, 2012. – 351 S.: Abb.

ISBN 978-3-608-94612-3 : € 24,95 (geb.)

Hier wird eine sehr triviale, aber sich geistes-aristokratisch und edel aufplusternde Auffassung von Musik nicht gerade gepredigt, aber raffiniert untergemischt: Musik als Sprache des reinen Gefühls, als Ausdruck eines außerhalb der Musik sich abspielenden Dramas, das die Musik zeichenhaft wiederspiegelt. Sehr eloquent drängt dieser verkappte Wagnerianer einem diesen ganzen Unsinn und Edelkitsch auf. Eberhard Straub hat die ganze Wagnersche Kunstreligion mit Schöpflöffeln gefressen und scheint an eine Führung und Erlösung der Menschheit durch Musik wirklich zu glauben. Er referiert zutreffend Wagners Abhängigkeit von den kunstreligiösen Ideen Giuseppe Mazzinis und den rassistischen von Arthur Gobineau, von dem sich Wagner nur insofern unterschied, als er die Juden nicht zu den Ariern zählte. Straub zelebriert keinen Wagner-Kult, sondern zeigt indirekt, nüchtern und wahrheitsgetreu, dass Wagner selbst diesen Kult stiftete, sich selbst als „deutscher Meister“, an dessen Musik die Menschheit genesen solle, verstand und inszenierte, und hängt sich da nur kommentarlos dran. Wagners Musik kann man tatsächlich von diesem Anspruch nicht trennen, und sie ist ohne diesen Wahn leider nicht zu haben, denn er ist in jeden Takt seiner späteren Partituren von Bühnenweihfestspielen eingewoben. Eine gewollte Musik der Superlative, eine Musik, die auch den Unmusikalischen noch überwältigen soll, kann man auch schlecht kleinreden und auch nicht arglos missverstehen und naiv hören. Da hat Straub völlig Recht. Nur, aufgeklärt wie er dann doch wieder ist, will er sich und anderen das zweifelhafte Vergnügen, Wagners Unopern zu genießen, nicht mit Vorbehalten und Kritik verhageln und muss so das Schlimmste an Wagner neutralisieren.

Wagners totalitäre Deutschtümelei sei nur ein harmloses Anknüpfen an europäische, wenn nicht universale Mythen- und Märchentraditionen gewesen. Aber Wagner meinte durchaus ein vielleicht nur imaginäres Deutschtum, das ihm das Allgemein-Menschliche versinnbildlichte. Das konnte nur ein „geheimes Deutschland“, ein „Inneres Reich“ sein mit eingeweihten Wagnerjüngern und nicht das real-wilhelminische oder gar ein bürgerliches mit repräsentativ-demokratischer Verfassung, in der Musik einfach profaner Genuss und intellektuelles Spiel, freie Kunst eben, wäre. Das mag Wagner gespürt haben und machte ihn angesichts der Zeitläufte nur noch fanatischer. Denn sein mythisches Verständnis von Reich, Liebe, erlösender Weiblichkeit und erlösender Musik hat er nie aufgegeben, und so referiert Straub ziemlich authentisch: „[Die Musik] ist die Sprache der Menschheit, die als universale Sprache sich nationaler Formen bedient und auf diese Weise dem deutschen Geist dazu verhilft, seine Bestimmung zu erkennen, Menschen und Völker zu beglücken, wozu er durch die Musik berufen wird.“ (S. 245) Wenn man so etwas im 21. Jahrhundert niederzuschreibt ohne rot zu werden, muss man schon stark darauf vertrauen, dass gegenwärtige und kommende Geschlechter darüber nicht in Gelächter ausbrechen würden, sondern es (wieder) Ernst nehmen könnten. Die selbst in diesem Referat noch steckende Verharmlosung besteht darin, dass Wagner selbst nie von nationaler Form, sondern stets von nationalem Wesen faselte und dabei von den wirklich nationalen Formen, z. B. dem deutschen Volkslied, gar nichts wissen wollte (das überließ er lieber dem Juden Mendelssohn). Ganz nach der Mode wird Wagner hier nun zum Europäer und Weltbürger stilisiert, der gegen die Auswüchse der modernen Zivilisation opponierte, die er nur ganz nebenbei für undeutsch hielt.

Vieles ist in diesem Buch charmant erzählt: eine geistreiche Kulturplauderei aus nicht wenig historischem Wissen herausgesprudelt. Man erfährt hübsche Sachen, wie die, dass die Totenmessen und Streichquartette des von Beethoven und Wagner verehrten Cherubini damals in Deutschland noch viel gespielt worden seien. Und das besondere an diesem Buch ist auch, dass Straub das unter der Tarnung einer Doppelbiografie Wagners und Verdis tut (dem Doppelgeburtstag ist‘s geschuldet), wobei Verdi nur die Negativfolie zu Wagner in diesem Schwindel abgibt. Zwar kannte und hielt Verdi nicht viel von Wagner und fühlte sich im Schatten des europäischen Ruhms Wagners in seinem Alter wie ein Anfänger, machte zu Wagner sogar ein paar, von Straub endlich mal auch als solche interpretierte lediglich taktische und diplomatische öffentliche Bemerkungen. Verdi als Wagners Konkurrent und Antipode wäre ein paar Fußnoten durchaus wert gewesen. Aber Verdi kann man viel besser oder eigentlich nur ohne die ständige Konfrontation mit Wagner verstehen. Straub weiß auch ein paar schöne und richtige Dinge über Verdi zu sagen, hat aber letztlich zu diesem völlig unmythischen, zivilen, menschlichen und sinnlichen Musiker, dessen Requiem er als fromm gründlich missversteht (da wäre eine genauere Kenntnis von Verdis diesbezüglichen Briefen ganz nützlich gewesen) nicht viel zu sagen. Wie der Autor es schafft, trotz relativ dürftiger realer Berührungspunkte zwischen Wagner und Verdi in einer metaphysischen Volte gegen Schluss des Buches beide Komponisten zur Inkarnation einer deutsch-italienischen Kultursymbiose zu stilisieren, ist genauso atemberaubend wie leider völlig hohl.

Neue Wagner-Bücher? Ja, aber bessere! Neue Verdi-Bücher? Ja, aber andere!

Peter Sühring

Berlin, 03.02.2013