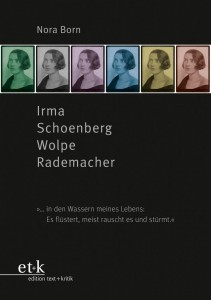

Nora Born: Irma Schoenberg Wolpe Rademacher. „… in den Wassern meines Lebens: Es flüstert, meist rauscht es und stürmt.” – München: edition text + kritik, 2024. – 306 S.: farb. u. s/w-Abb.

Nora Born: Irma Schoenberg Wolpe Rademacher. „… in den Wassern meines Lebens: Es flüstert, meist rauscht es und stürmt.” – München: edition text + kritik, 2024. – 306 S.: farb. u. s/w-Abb.

ISBN 978-3-96707-911-1 : € 32,00 (kart.; auch als e-Book)

Das Buch ist eine Pioniertat. Autorin Nora Born lässt darüber am allerwenigsten Zweifel aufkommen. Man spürt es an der Dichte, an der Atemlosigkeit der Dramaturgie, mit der die Biografin ein Künstlerleben nacherzählt, das aus Fülle und Faszination bestand, das im Bewusstsein der gesetzten, der gestellten Aufgaben, Zeit für irgendein verschwendendes Verweilen nicht kannte. Wenn es ein Leben ohne vertane Stunden gibt – das Ideal, gegen das wir alle sündigen –, dann, hat man das Gefühl, war es das, wie es Born beschreibt, „rastlose Leben” der Irma Wolpe Rademacher, dieser „zu Lebzeiten gefragten und überaus geschätzten, dann von der Musikgeschichte vergessenen Pianistin”. Und man spürt: Die Autorin treibt der Ehrgeiz wie das Ethos, mit der Rastlosigkeit dieser in Rumänien beginnenden, über Berlin, Paris, Zürich, Wien und Jerusalem bis nach New York, Boston und London reichenden Künstlerbiografie, die ins Epische tendiert, Schritt zu halten. Die unmittelbare Folge: Ihre Monografie wird zu einem Fruchtkorb. Was immer Born aufgetan hat, sie legt es hinein. Literarische Ambitionen stellt das Buch zurück. Dafür, so verstehen wir, ist keine Zeit. Dafür ist die Warteschlange des zu Erzählenden schlicht und ergreifend zu lang. Selten genug, dass ein Vorwort zu einer bedeutenden Musikerpersönlichkeit ohne gespreizte Attitüde auskommt, stattdessen ganz darin aufgeht, Reise- und Recherchewege rund um den Globus nachzuzeichnen. Einzig mit einer gehörigen Portion Leidenschaft und im Bewusstsein, etwas absolut Notwendiges zu tun, tun zu müssen, ist so ein Gebirge überhaupt durchsteigbar. Auch darin sind sich Porträtgeberin und Porträtierte nah. Wollte diese mit ihrer Kunst einem, wie sie es sah, begnadeten Komponisten, ihrem späteren Ehemann Stefan Wolpe, zur Durchsetzung verhelfen, so ist es hier die Mission, eine Frau, eine Musikerin wieder ans Licht treten zu lassen, die, dank ihres Talents, vom Leben begünstigt war, ohne doch das Geschenk eines nennenswerten Nachlebens erlangt zu haben. Als Indiz für solcherart Vergessenheit darf der Umstand angeführt werden, dass der Name Wolpe Rademacher in dem von Ingo Harden und Gregor Willmes verfassten, immerhin 600 Künstler listenden, 2008 bei Bärenreiter erschienenen Lexikon Pianisten Profile nicht erscheint.

An dieser Stelle Gerechtigkeit einziehen zu lassen, ist Borns Ausgangspunkt gewesen. Zugleich verfestigt sich der Eindruck, dass diese Aufgabe bei ihr in den denkbar besten Händen lag. Als Herausgeberin des Briefwechsels zwischen Irma und Stefan Wolpe (edition text + kritik, 2016) hatte sie Zeit, sich einzulesen, sich einzuarbeiten, insofern die Korrespondenz ihr den Blick geöffnet, geschärft hatte für eine jüdische Künstlerpartnerschaft und Künstlerehe, wie sie sich unter den Gefährdungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleichwohl hat formieren und entfalten können. Hinzukommt, dass die Biografin als Mitglied der vom amerikanischen Musikwissenschaftler Austin Clarkson gegründeten Stefan Wolpe Society denkbar engsten Kontakt hatte vor allem zu den mündlichen Quellen der Wolpe Rademacher-Phase in den Vereinigten Staaten. Clarkson, dem Stefan Wolpe-Kenner, dem Irma Wolpe Rademacher-Bewunderer, hat Born denn auch ihr Buch gewidmet, um auch seine Zeugnisse mit gebührender Ausführlichkeit in die Erzählung aufzunehmen, was uns wiederum ermöglicht, die Perspektive eines Augen- und Ohrenzeugen einzunehmen. Für Clarkson, und hier ist die Reihenfolge interessant, war Wolpe Rademacher ‘inspired teacher, brilliant interpreter of classical and contemporary music, passionate enthusiast for the advances of art and science’. Letzteres sollte man nicht überlesen. Passioniertes Eintreten für Fortschritte in Kunst und Wissenschaft hat in gegenwärtigen, von Identitätsdenken bestimmten Diskursen, einen eigentümlich fernen Klang bekommen, ist ein fast unspielbarer Coupon geworden.

Und noch etwas steht quer zum Zeitgeist. In der Person von Irma Wolpe Rademacher tritt eine Frau und Persönlichkeit ins Rampenlicht, die ihr Leben an der Seite von zwei Männern, nicht, wie das eine voreingenommene Rezeption meinen könnte, als Behinderung, vielmehr als Bereicherung empfunden hat. Bewundert hat sie beide: den Komponisten Stefan Wolpe, für den sie, nicht anders als Clara für Robert Schumann, Muse und Prothese gewesen ist, und zwar beginnend bei den im Buch etwas weniger breit mitgeteilten Berliner Anfangsjahren, über die mit großem Schwung erzählten gemeinsamen Aufenthalte im britischen Mandatsgebiet Palästina bis in die New Yorker Jahre kurz nach dem Krieg, der dann erfolgten Scheidung und der gleichwohl anhaltenden künstlerischen Verbundenheit in der späteren amerikanischen Zeit. Das Austin-Zeugnis, wonach in Irma Wolpe auch ‚a passionate enthusiast for the advances of art and science‘ begegnet, darf man getrost als Fingerzeig auf ihre zweite Ehe verstehen, in der sie mit dem bedeutenden deutsch-amerikanischen Mathematiker Hans Rademacher verheiratet war, ebenfalls einem Exilanten und Mitglied pazifistischer Organisationen wie dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus, dieser 1890 erfolgten, 1933 aufgelösten liberal-humanistischen Gründung im Deutschen Kaiserreich. Inwieweit hier auch die Interessen von Irma Rademacher tangiert waren, wird leider nicht weiter erörtert.

Ausführlich wird im Buch die gemeinsame Phase im Mandatsgebiet Palästina geschildert, das die Pianistin dank ihres zionistischen Elternhauses in Iasi/Rumänien früh kennenlernt, selbstständig bereist und ebenso ausgiebig wie begeistert beschreibt. Ein 1932 in Femeia Evree (Die jüdische Frau), dem Mitteilungsorgan des Kulturbundes Jüdischer Frauen in Rumänien erschienener Essay hebt Born, zusammen mit anderen Wolpe Rademacher-Dokumenten, in den Anhang. Man liest sich fest in diesen aus dem Herzen fließenden Palästina-Reminiszenzen, Palästina-Erfahrungen, etwa, wenn vom legendären Kibbuzim-Publikum die Rede ist, von musikbegeisterten Menschen, die Konzerte wie eine Andacht erleben und, wir wundern uns heute, gleichwohl niemals Beifall klatschten.

Zahlreich auch in dieser Phase des Lebens die Wolpe-Rademacher Solo-Recitals mit den charakteristischen weit gespannten Bögen, die wie selbstverständlich Klassik und Gegenwart immer in einem großen Programm-Atem aufrufen. In diesem Zusammenhang kommt es, ausgelöst durch die Musikerzuwanderung aus Nazi-Deutschland, zu erweiterten Partnerschaften. Josef Tal, Komponist-Pianist, Berliner Exilant des Jahres 1934, wird Duo-Partner für ein auch vom Rundfunk übertragenes Jerusalem-Konzert mit March and Variations for two pianos op. 21 von Stefan Wolpe sowie mit programmatischer Nachbarschaft zu Brahms Haydn-Variationen op. 56b, Busonis Duettino concertante, Mozarts D-Dur-Sonate KV 448, Chopins Rondo C-Dur op. 73. Das Presseecho darauf in der Palestine Post teilt Born dankenswerterweise auch mit. Es gab, registrieren wir nebenbei, in diesen Tagen lesenswerte Musikkritik: ‚Mrs. Irma Schoenberg-Wolpe and Mr. Gruenthal presented a verry attractive and well-balanced programme of piano duets. The Mozart and Mr. Wolpe’s Variations were outstandingly good and achieved a musical level that left little to be desired.’ Und auch der Blick über den Podiumrand gestattete man sich, insofern vom Berichterstatter auch der Zeitbezug gehört wurde. “Mr. Stefan Wolpe’s March and Variations the ‘piece de resistance’ of the evening.”

Wo immer Irma Wolpe Rademacher aufgetreten, wo immer sie gelebt hat, hat sie einen kleinen Kosmos ausgebildet. Die Netzwerke werden nachgezeichnet. Deutlich wird insbesondere in den amerikanischen Jahren, in der Zeit nach der Übersiedlung in die Metropole New York 1939, wie sehr die Interpretin, aber damit zugleich auch die Lehrerin, zu einem Kristallisationspunkt für andere Künstler wird. Jacob Maxin ab 1939, David Tudor ab 1944 werden die ersten amerikanischen Irma Wolpe-Schüler von Exzellenz. Auch privat verbringt man viel Zeit miteinander. In den 1970-er Jahren treten zwei andere amerikanische Starpianisten in den Schülerkreis ein: Garrick Ohlsson, erster, bisher einziger amerikanischer Gewinner des Warschauer Chopin-Wettbewerbs, sucht Wolpe Rademacher-Nähe, ist tief beeindruckt, profitiert von jeder Begegnung und spielt seine Konzertprogramme nicht selten vorher bei privaten Wolpe Rademacher-Abenden: ‚She was never finished. No great teacher is ever finished, no great artist is ever finished, but she was absolutely almost obsessive with not being finished.’ Und neben dem noch heute konzertierenden Ohlsson ist es Pianist Russel Sherman, dem Irma Wolpe Rademacher weiterführenden Unterricht erteilt, u.a. indem sie eine Analyse von Brahms Händel-Variationen verfasst, die Sherman dazu verhelfen, das zunächst ungeliebte Werk überhaupt richtig zu verstehen und somit darstellen zu können. Sechs handgeschriebene Seiten mit Notenbeispielen, die Born im Anhang als Faksimile bietet. Eine Perle für jeden Brahmsliebhaber.

Dass das Buch „ausführlich und facettenreich erstmals die bewegte Biografie von Irma Schoenberg Wolpe Rademacher nachzeichnet” wie es im Klappentext heißt, ist eine statthafte Zuschreibung. Lange Zeit unzugängliches Archivmaterial, Zeitzeugen-Interviews werden ausgebreitet. Und doch wird das Aufrufen eines zentralen Programmpunkts schmerzlich vermisst. Was fehlt, ist eine Diskografie oder jedenfalls die Diskussion, weshalb eine solche schwer oder vielleicht gar nicht zu schreiben ist. Sind alle Aufnahmen, auch die der Radioübertragungen verloren? Gibt es keine privaten Mitschnitte? Gab es nie die Möglichkeit, Platten einzuspielen? – Unerfüllt bleibt somit, was sich als eminentes Bedürfnis während der Lektüre ausbildet, nämlich in die eine oder andere Wolpe Rademacher-Aufnahme hineinhören zu können. Der angestrebten „Wiederbelebung” ist damit eine Fußfessel angelegt. Nach dem Briefwechsel, nach der nun vorliegenden Monografie sollten, wenn irgend möglich und in einer die heutigen technischen Möglichkeiten berücksichtigenden Form, doch auch die Audios dieser bemerkenswerten Pianistin zugänglich sein. Es wäre eine würdige Trilogie.

Inhaltsverzeichnis

Georg Beck

Düsseldorf, 26.12.2024